作者:江卓爾 / 來源:專欄

稿件來源:未來大腦 2018

作者:江卓爾,萊比特礦池創始人

我和「烤貓」是校友,都從中國科技大學畢業。在接觸比特幣之前,我在上海移動做了五年的大數據工程師。大數據很有意思,你用大數據看人的的話,就像上帝看你,你看螞蟻。

我跟很多人差不多,是在 2011 年那一波牛市知道比特幣,但當時除了看一下新聞也沒做什么,然后到 2013 年比特幣再次走牛,才發現這個東西還是蠻有意思的,然后開始深入進去。

比特幣的底層,從貨幣說起

法幣是政府壟斷的一種商品,壟斷肯定導致資源的錯位和低效,并且政府很難抑制放水的沖動,即便像美國政府使用獨立央行,屬于個人機構,也僅僅只能減緩通貨膨脹的發生。

這個時候就會發生很詭異的事情,比如,最近十年房價漲了十倍,有些人的房子從一百萬漲到一千萬,這個人賺錢了嗎?并沒有賺錢,因為還是那一套房子。什么情況下賺錢呢?就是借錢買房子,原來負的債,過十年后基本上貶值成渣了,負債變成了資產。那就像萬達,長時間保持 70% 的負債率,等于央行在給萬達不斷的注資。

還有另一個思路,是 1974 年諾貝爾經濟得主哈耶克在《貨幣的非國家化》中提出的,由私人發行貨幣,跟政府競爭。但在 1974 年,這是很難做到的,即便有私人發行貨幣,也不可能跟政府競爭。

一直到了互聯網出現,這個情況才發生了改變。

比特幣是依賴數學特性產生的東西,數學的信用比政府更高,數學能保證這個數量是恒定的,永遠是 2100 萬個,誰都無法去蒸發它,為什么沒有人去蒸發它呢?因為比特幣是去中心化的,沒有一個權力中心,如果要蒸發比特幣,必須要讓每一個使用比特幣的人都同意,這是根本不可能的事情。同時,也沒有人能遏制比特幣,創始人已經歸隱,這正如原中國銀行的行長李禮輝說過,把比特幣打掉是不可能的,因為它是一個去中心化的體系。

這個時候,比特幣跟法幣如何競爭呢?這其實涉及到更加底層的東西。

在 1776 年的《國富論》里,有一則對話:經濟學能讓我們的國家變得更富裕,可是你一不織布,二不耕作,請問你創造的財富,從何而來?最后的觀點是:財富來自于交易。就像阿里巴巴,即不生產也不銷售,為什么能有萬億市值?它的價值就是因為阿里巴巴通過網絡交易,讓以前不能發生交易的交易發生了,這一筆交易增加了雙方的財富,比如這筆交易 100 美元,可以從中得到 10 美元,所以阿里巴巴可以有這么大的市值。

從這個角度上來說,比特幣和互聯網是同一個東西,互聯網讓信息在全球都可以流動,比特幣可以讓貨幣在全球自由流動,這兩個東西幾乎是絕配。

目前比特幣的交易,主要從這三個方面先用起來的。

第一個是不合法交易。像互聯網一開始也是用于黃賭毒一樣,比特幣首先用在賭博游戲上,之后在暗網上賣毒品、軍火。前一段一個勒索冰毒事件,勒索完了要求用比特幣付款。比特幣會不會歸零?這不可能,因為它有一個最底層的支撐。

第二個是不合規交易。比如你賺了一百萬,要換成美元的話,因為有外匯管制,不能做這個交易。這個時候就可以通過比特幣去換,把人民幣換成比特幣再換成美元,從而完成這些被限制的交易。

第三個是受限交易。比如我公司是不接受比特幣的,但是今天美國客戶問能不能用比特幣交易?因為如果用銀聯就受制太多了,這就是最典型的。比特幣促進這樣的交易,這筆交易就會產生相應的財富。賣家在接受越來越多這樣要求的時候,他可能會借一個比特幣來完成交易,因為別人把比特幣交給他以后,可能需要一段時間,這個時候比特幣價格會受波動。這個時候構成了對比特幣的需求,過一段時間后,他會把比特幣當做和電腦一樣使用生產工具,不想借一個比特幣了,干脆買一個比特幣好了。這樣,比特幣通過交易創造的財富就這樣被轉化為對比特幣的買入需求。

總結一下,比特幣價值有兩方面:第一是交易媒介,可以讓貨幣在全球范圍內自由靈動,并且是 360 度,24 小時;第二是價值存儲,比特幣的存在能迫使法幣保持幣值穩定,雖然法幣好用,如果法幣貶值太多,就有越來越多的人囤積比特幣。

去中心化的比特幣是如何運行的呢?

比特幣的第一部分由計算機組成的點對點網絡。比如計算機 A 有一個比特幣,把它發給計算機B,這個時候網絡上所有計算機都會聽到這臺電腦的廣播,然后把這個交易記下來,這種記帳叫做去中心化。如果使用網銀記帳,會有中心化的計算機記這個交易,但比特幣網絡里,每一個人都在記帳。

比特幣的第二部分是由區塊鏈組成的帳本,這個帳本什么意思?剛才說的計算機 A 把一個幣發給計算機 B,就產生了一個交易,每十分鐘完成的交易會打到一個區塊里面,形成一個帳本,每十分鐘產生一個區塊,然后它就一直鏈接到前一個區塊中去,這就是我們所說的區塊鏈。

區塊鏈的價值是什么?從更底層來講,區塊鏈是人類組織架構的重大創新,它產生一種分布式機構,這么多節點,并沒有一個中心去指揮,但是可以協作。這個組織是分散的,但是行動卻是統一的,它是基于規則,而不是基于權力運行。這會改變很多東西,比如說區塊鏈的第一個應用比特幣,就直接把政府的鑄幣權改掉了。

那么比特幣如何挖礦?到底挖出什么東西?比特幣挖礦有點類似于黃金挖礦,所完成的第一件事情就是分發初始的比特幣,因為比特幣有 2100 萬個,但是這 2100 萬個由誰獲得呢?這個分發機制非常有意思,因為有很多山寨幣使用了非常分發方法,結果證明并不是公正的,這些幣沒有發展起來,那么,比特幣分發幣的本質辦法是什么?是把這些幣燒掉,跟黃金挖礦一樣,黃金挖礦是燒錢去挖,比特幣也是一樣的。誰想獲得比特幣的話,誰都可以把自己白白燒掉,獲得相應的比特幣,所以這件事情是公平的,它就非常完美解決了 2100 個比特幣怎么分發的問題。法幣雖然好用,但是大家不喜歡法幣,就是因為法幣不公平,因為央行可以無限制的印鈔票,比特幣它解決的了初始幣發行的公平問題。

有這么多計算機都在不斷的發交易,但最后實際上交易最后是由一個人,由一臺計算機產生這個區塊。那我們怎么決定到底有這么多計算機從哪一臺打包?大家都想打包交易,那誰打包?比特幣靠搖骰子的方法,如果誰搖到 6 個 6,就可以進行打包,這個過程就是挖比特幣的過程。實際上就是競爭交易打包權,就是說很多節點不斷搖骰子,試圖搖出 6 個 6,只要搖出了這個結果,就可以搶到這 10 分鐘打包權,拿出現在將近 4 萬人民幣的產出。

先是最早小規模家庭礦工,它實際上是一臺一臺電腦,但是每一臺電腦上面插了很多顯卡,它一般會插 6 張顯卡,這樣這個顯卡搖骰子的能力特別強。再往后出現了超大規模的挖礦礦場,成千上萬臺機器進行搖骰子的工作。這個時候如果有任何人想要從計算上攻擊比特幣網絡,就要花費很大的成本。

比特幣的進化

比特幣是一個由人開發的軟件系統,而不是由神創造的神器,這就意味著,比特幣并非盡善盡美,開發人員需要持續性地改進比特幣。

實際上,任何一個程序員去看 0.1 版的比特幣,都會得出一樣的結論:這是一個不管從代碼層面,還是從實現層面,都相當粗糙的版本。比特幣現有的生態和規模,是這 10 年大批開發人員持續改進比特幣的結果。

我以「挖礦難度調整算法」為例,來談比特幣的進化。

比特幣平均出塊時間為 10 分鐘,這個 10 分鐘,就是通過「挖礦難度調整算法」來調節的。

比特幣的區塊鏈系統,并不知道目前有多少礦工(算力)在挖礦,只能通過挖出塊的速度來推測有多少礦工在挖礦。如果出塊比預計快了(一段時間內,平均出塊時間小于 10 分鐘),那就說明算力多了,要增加挖礦難度,降低礦工的出塊速度。

隨著比特幣的發展,也出現了大量分叉比特幣代碼的競爭幣,不同幣的挖礦收益有高有低,礦工并不會固定挖某一個幣,而是會在所有幣中選擇收益最高的,不斷切換著挖(跳礦),乃至出現了專門以跳礦挖為盈利方式的礦池——機槍池。萊比特礦池就是當時發展起來的著名機槍池。

這些幣一開始都直接繼承了比特幣的「挖礦難度調整算法」。然后,問題就出來了:中本聰在寫「挖礦難度調整算法」時,并沒有考慮到多個幣在同一算法中并存,然后礦工在不同幣之間跳礦的情況。比特幣難度調整周期是每 2016 個塊(約 14 天)一次,這個 14 天的周期太長了。

礦工按照「挖最賺錢幣」的原則,不斷地在低難度周期大量涌入挖礦,在高難度周期撤出挖礦,形成「算力閃擊」。這導致難度調整算法誤判算力,再進一步把挖礦難度調到超級低 / 超級高的位置。直到某個高難度周期實在虧損太多,這時哪怕是最遲鈍的礦工也會撤出不挖,這個幣就死掉了。

為了解決這個問題,競爭幣改進了原來比特幣的 14 天難度調整算法,把難度調整周期從 14 天,改成每塊都調整,長時間不出塊,則挖礦難度自動下降,保證不會出現長時間沒人挖的情況。而機槍池,則像冰川期的自然環境一樣,把所有沒升級為「逐塊難度調整」的競爭幣(不是已經荒廢沒人維護,就是技術水平不夠)通通掃射死,從而完成競爭幣的淘汰和升級。

生存是最終的辯論方式,沒有升級的競爭幣死掉了,所以它們是錯的,所以「逐塊難度調整」是對的。

通過比特幣 14 天難度調整算法的缺陷和改進,相信大家能理解文章開頭的這句話:比特幣是一個由人開發的軟件系統,而不是由神創造的神器。這就意味著,比特幣并非盡善盡美,開發人員需要持續性地改進比特幣。

比特幣擴容之爭

在所有不改進的競爭幣死掉后,比特幣也應該改進為逐塊調整,這樣會更健壯、更強大。雖然絕大部分 SHA256 算力還在挖 BTC,不改看起來好像也可以,但這并不意味著沒有隱患。

難度調整算法是個很好的例子。一開始 BTC 的 14 天難度調整并不是缺陷,但當外界環境變化后(同算法競爭幣的興起,大跌導致的關機潮),這卻變成了缺陷。外界環境永遠在變,在變化的環境中,指望內部不變,規則不改,躺贏成為世界貨幣,無異于癡人說夢。

在快速發展、新技術層出不窮的數字貨幣市場,只有那些主動適應市場變化,主動根據市場變化改進自己的幣,才能達到最高效率,獲得最快發展,并戰勝那些被動的、「盡量不改」的幣,成為世界貨幣。

但我其實更想討論是另外一個問題,如果中本聰當時沒有加入這個區塊大小的臨時限制的話,那會發生什么?

比特幣最開始的版本,是沒有區塊大小上限的,但是由于網絡 P2P 傳輸協議的限制,使得比特幣每個區塊的最大上限是 32M。在比特幣價格很低的時候,任何人都可以用很少的比特幣,發很多交易去堵塞網絡,惡意把區塊數據撐大,所以中本聰在 2010 年加了一個臨時的限制,把區塊大小限制在 1M 以下,來防止這種垃圾交易攻擊。

中本聰在隱退之前明確給出了擴容計劃,包括擴容相關的代碼,中本聰說以后可以把 1M 的限制給解除掉。

所以很多人說很可惜,如果中本聰在隱退之前直接把這個限制給移除會發生什么呢?聽起來好像是一件好事,比特幣好像不會分裂了,但如果我們進行實際的推演,這未必是一件好事。為什么呢?

因為縱觀互聯網歷史,某一個類別中的第一個產品或第一個公司,最后幾乎都死掉了,為什么?互聯網的變化非常之快,快到沒有人知道什么樣的路線是正確的。第一個產品或第一個公司,一開始都獲得非常大的成功,結果導致他們有嚴重的路線依賴,這種依賴最后導致他們無法適應市場和技術的變化,最后死掉了。

比特幣也是一樣的,它并不是神,也只是一個產品而已。比特幣也有一樣的問題,關于用戶數、使用范圍等等。當比特幣的用戶數降低到很低的水準時,它就會死掉。我們可以看到,歷史上所有因為用戶數下降而死掉的產品數不勝數。

在上一輪牛市里面,比特幣已經面臨一個非常嚴重的威脅,那就是以太坊。如果單純從交易數來看,以太坊當時已經超過了比特幣,也就是說以太坊的活躍用戶數已經超過比特幣,這是一個非常可怕的事實。

但以太坊在更高的用戶數之下,為什么總市值沒有超過比特幣?很大程度上是因為以太坊是作為一種智能合約的燃料來設計的,以太坊是作為汽油設計,而不是作為貨幣設計。以太坊的總量是無上限的,在以太坊系統里面總量只會隨著時間的流失,和以太坊的不斷增發而被稀釋,導致大家都不愿意囤積以太坊,那么以太坊也就失去了市值最重要的放大器——囤幣者。

所以在上一輪牛市里面,比特幣其實面臨了很嚴重的危機。為什么會面臨這樣的危機?為什么比特幣用戶數沒有增加,而以太坊的用戶數快速增加了呢?

其根本原因在于比特幣的路線圖被當時的 Core 開發組所控制,比特幣非常像互聯網界某類別里的第一個產品和第一個公司,歷史上獲得的成就形成了路徑依賴。而所幸的是,比特幣分裂了,比特幣現金出現了。如果要給比特幣現金下一個地位的話,我認為比特幣現金是比特幣的改革開放。

所以說,如果沒有發生當時的分歧,沒有發生擴容之爭和最后的分裂,如果中本聰隱退之前把 1M 的臨時臨時限制取消的話,那么比特幣很可能會慢慢死亡,被其他幣所淘汰掉,因為比特幣的開發團隊、比特幣社區已經形成了之前成功的路徑依賴,哪怕市場環境變化,也不愿意改變,最明顯的體現就是擴容,明明用戶已經堵的半死,Core 開發組還是不愿意擴容,眼睜睜看著用戶流失。

擴容之爭只是路徑依賴的第一個后果,后面還會看到 Core 開發團隊的路徑依賴導致了越來越多后果,最后很可能導致比特幣被其他幣種所淘汰掉。比特幣現金作為比特幣的一次浴火重生,作為比特幣的改革開放,避免了比特幣的全軍覆沒。

你是否愿意修改規則,以適應世界的變化和市場的變化?在擴容之爭中,擴容派實際上是數軸上的兩個極端:原教旨主義和演化派。原教旨派指的是宗教上的原教旨派,他們把中本聰當作神來崇拜,把白皮書當作圣經,認為我們最好什么東西都不要改,秉持所謂的穩定論。因為中本聰說過要擴容,所以他們站在擴容派這邊。

擴容派中另外一撥人是演化派,他們認為 Core 這種不擴容的做法是錯誤的,他們的出發點是如果不擴容,手續費就會上升,用戶就會流失,用戶是最重要的目標,比特幣要成為世界貨幣,成為讓 50 億人使用的貨幣,那么必然以用戶數作為最高目標。

所以,雖然擴容之爭中這兩派都在擴容派的旗下,但他們的主旨思想有著極其巨大的差別,他們位居數軸兩邊,最后的分裂是必然。

擴容之爭導致分叉

主要分歧主要是關于比特幣應該成為什么?數字黃金 vs 世界貨幣。

Core 一方認為比特幣的主要價值在于價值儲存,比特幣應該成為數字黃金,而擴容派一方認為比特幣的主要價值應該作為貨幣,比特幣最后應該成為世界貨幣。

這兩種關于比特幣根本目的的區別,使得這兩派最后一定會走向分叉,所以 2017 年肯定要分叉。

關于這次 BCH 分裂,又有另外一個問題:分裂對 BCH 來說到底是好事還是壞事?如果沒有分裂的話,BCH 會怎么樣?這類似于如果中本聰當時放開了 1M 限制的話,比特幣會怎么樣。

演化派要對比特幣進行快速迭代,以適應用戶需要和市場需要,就會遭到原教旨派的阻撓。比如,之前 BCH 分叉已經吵了幾個月,就是 BCH 到底要不要修改出塊時間。

演化派認為 BCH 出塊時間應該從 10 分鐘縮短到 2 分鐘,因為這樣會很明顯提升用戶的體驗,典型的例子:現在萊特幣最大的用處,是在交易平臺之間進行搬磚。萊特幣的出塊時間是 2.5 分鐘,在比特幣擁堵時,可以作為交易平臺之間很好的搬磚工具,從而獲得了很好的流動性和用戶數。

如果我們認為用戶數是最高目標,那么就應該縮短出塊時間,方便用戶更好的使用的。但是這一主張遭到原教旨派的反對,他們認為比特幣的出塊時間是中本聰定的,這是比特幣重要特征之一,所以不能修改。

實際上,中本聰在設計比特幣時是非常克制的,并沒有把很多東西都寫死。他也并沒有定義出塊時間為 10 分鐘,而是在白皮書中的一章中提到,比特幣出塊時間應該是一個固定的時長,N 分鐘一塊。

擴容之爭后來被稱為算力戰,算力大戰在這次分叉中不應該是決定力量,而應該作為最終的仲裁機制,去裁決哪一個鏈是原鏈,哪一個鏈能繼承原來的名號。

過往爭論的第一個直接結果是誰是原鏈、誰是正統。關于誰有權利決定誰是原鏈這個問題上,社區各方都有自己相應的力量和影響,比如說開發人員、用戶、交易平臺等等。

打個比方,這就類似于美國的總統大選,決定的是總統的最終仲裁機制,而不是總統的決定力量,因為美國總統的決定力量是美國的所有選民。

實際上用戶才是最終的決定力量,決定一個幣的生和死。如果一個幣沒有任何用戶使用,沒有任何用戶買入,那么這個幣就是死了。

我希望爭議的各方使用算力作為一種最終的投票和裁決機制,有點像美國總統大選中用投票方法作為最終裁決機制。

我認為這場分叉戰爭已經基本上結束了。第一個原因是交易平臺已經給雙方互相賦予了交易對;第二個原因是雙方投入的算力都在同比例的快速下降,可能再過一兩天,基本上就回到正常的挖礦算力;第三個原因是 BSV 一方已經發出了和平邀請,他們要求 BCH 加入重放攻擊后雙方就和平分手。當然這可能只是一個場面話,因為誰都不肯加入關于重放攻擊的保護。

這次分叉戰爭很有可能逐漸平淡下去,雙方算力逐漸下降,大家互相之間都不吵了,分成兩個幣各自和平發展。

觀點分歧的分叉幣探索了不同的路徑,有意義;圈錢預挖分叉幣沒有意義。

ETC 這個幣分裂是有意義的,因為 ETH 實際上是高度中心化的,V 神(Vitalik)可以決定 ETH 所有的開發方向和細節。而 BTG 等一大批在 BCH 后跟風的 BTC 分叉幣,幾乎都是 ICO 幣,典型的是帶有 20 萬幣預挖的 BTG。

當時在 DAO 盜幣事件中,關于 ETH 要不要回滾交易,要不要修改區塊鏈上已經發生的交易,也發生了劇烈爭吵,分成兩派,ETC 一方認為不能修改區塊鏈上已經確認的交易,ETH 一方則認為可以修改,這種分裂有意義的,雙方有不同的觀點,將探索不同的路徑。

在 BCH 分叉以后,BTC 上產生了大量分叉幣,這些分叉幣基本上沒有什么意義,因為這些分叉幣本質上都是一種 ICO,都是為了圈錢的目的,比如 BTG 就是一個很典型的 ICO 幣。預挖是一種不道德行為,本質上是在偷其他用戶的幣,最后必然會死亡。

現在只有 BCH 是一條可以容納非常巨量交易的公共鏈。現在大部分美元穩定幣都是跑在 BTC 和以太坊上面,但當這兩條鏈都被堵死時,有可能很多穩定幣選擇在 BCH 第二層鏈上面使用,比如現在蟲洞網絡上已經有 USDC 穩定幣在跑。所以 BCH 將通過穩定幣等應用的方式獲得更多用戶,從而達成對 BTC 的超車。

下一個風口

支撐數字貨幣這個市場普及和擴張的核心驅動力是什么?這個問題很簡單,可以用一句話來回答:區塊鏈所帶來的經濟自由。

區塊鏈 = 數據庫+去中心化,去中心化是區塊鏈唯一的價值來源,去中心化的目的是減少政府對經濟的干涉,達到小政府的主張。

區塊鏈產生很多風口,就像一顆樹結很多的果子,第一個果子是比特幣,第二個果子 ICO,第三個果子是內容和文件。

存儲項目如 ipfs、storj 等,現在還有很多技術問題需要攻克,比現在的貨幣和 ICO 更復雜,貨幣和 ICO 只要考慮把一份文件存儲在所有的節點上就可以了,架構設計比較簡單,但是存儲項目需要把 N 個文件在 M 個節點上進行存儲,這是比較復雜的。并且區塊鏈的節點是有下線可能的,所以還要考慮用戶把一份文件丟到區塊鏈上面,如果存儲這些文件的節點下線了,甚至節點損壞,就無法保護文件的安全。

第二個難點是經濟激勵模式和收益分配問題,這個更加復雜。ICO 只是基于比特幣進行了一些小的擴展。ICO 的架構幾乎跟比特幣一樣,都是幣,比特幣的設計者中本聰是非常厲害的人,他在經濟和技術兩方面都有非常高的水平,所以他設計出了一個在技術和經濟上都非常漂亮的產品。牛人沒有那么多,現在的開發人員在做 IPFS 等存儲開發時,精通技術的人不精通經濟,精通經濟并不精通技術,經濟和技術都精通的人,都在當 CEO,不會做具體的產品開發,所以進度慢是必然的。

多長時間能成熟還是比較難講的,無法預測開發人員的進度和水平。下一波牛市會由內容和文件存儲的項目所引爆,我認為在 2019 年,2020 年這些項目都會有比較可用的程度。

我認為下一個風口是內容和文件存儲,是因為這個領域是需要自由度,并且相應的生態系統和技術都已經成熟的。

在存儲風口后,產權在區塊鏈上的交易,可能是第四個風口。有一些東西抵押登記在區塊鏈上,區塊鏈上也有相應的貨幣就可以實現產權與數字貨幣之間的交易。這樣能極大地增加市場的自由度,現在政府可以限制某些產權的登記,以后發現不行了,產權直接在區塊鏈上交易,政府不僅不能控制,甚至連稅都收不到了,這會大幅改變目前的經濟形態。當然這個風口目前還非常遙遠,政府牢牢地控制著所有產權的交易和登記,要等到區塊鏈上有足夠多的用戶,貨幣,資產,生態的時候,第四個風口才可能爆發。

下一輪牛市何時到來?

數字加密貨幣集體大跌 ,一些金融媒體和機構集體看衰比特幣為首的加密貨幣。

首先,我不認為分叉是一場「劫」。數字貨幣的發展是沒有前車之鑒的,都是自己摸索著發展。BCH 分叉是本身保證活力的一種機制,不發展不變革會走進死胡同,只有死路一條。

一個投資品的發展和行業周期、牛熊市變換是有關的,而不是偶然事件造成的。

比特幣不可以無限復制的,只有法幣才是可以無限復制的。比特幣繼承了自由競爭的思想,分叉競爭是貨幣競爭的一部分,這樣競爭出來的世界貨幣不是被某個國家的政府所控制的。所以說,比特幣是有意義的,是有長期價值的。

比特幣有一個內在的經濟周期,也就是每四年一次的減半,每次減半的時候也就意味著供給的減少和供需平衡的打破,最后會形成大規模上漲的牛市。產量減半然后上漲的牛市在 2013 年到 2015 年的表現是:2013 年整年是牛市,幣價從 80 元漲到 8000 元,漲了 100 倍,2014 年整年下跌,跌到 87%,2015 年整年在 1500 元左右橫盤。

因為這個內在的規律,2016 年開始的牛市實際上也很類似,從 2016 年到 2017 年的牛市也漲了 100 倍,比特幣價格從 1300 元漲到 13 萬,所以我們可以預計在漲了 100 倍牛市后至少要下跌一年才可以消化掉上漲幅度,也就是說 2018 年整年和 2014 年類似,都是下跌,2019 年整年和 2015 年類似,都是橫盤,到 2020 年下一次減半時會重新開始下一輪牛市。

參考上一輪熊市,我預測這一輪熊市應該在 2019 年 2 月春節見底,因為春節前后大量資金都會被抽出去,比特幣價格可能下跌 85% 至 3000 美元左右。3000 美元是這樣算出來的:

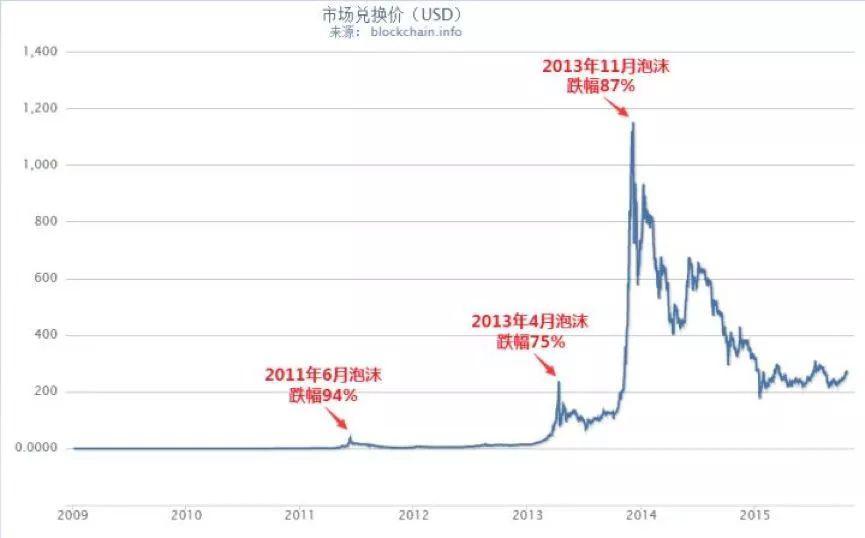

第一輪熊市從 2011 年 6 月的泡沫跌掉 94%,從 32 美元跌到 2 美元,第二輪牛市如果把 2013 年兩波小牛市合成一輪大牛市的話,那么第二輪熊市是在 2013 年 11 月跌掉 87%。

從經濟規律和金融規律來說,一個投資品的總市值越高,波動率就會下降,所以第二次泡沫比第一次泡沫少,第一次泡沫從 32 美元跌到 2 美元,跌了 94%,第二次泡沫從 8000 元跌到 900 元,跌了 87%,現在第三次泡沫總市值比第二次大很多,所以可以根據總市值的增加計算,第三次泡沫大概會跌 85%,也就是說大概在 3000 美元左右見底,然后在 4500 美元上下橫盤一年。

BCH 擴容的擴容路徑、演化方向是對的,雖然在熊市所有的幣都在失去用戶。根據正常的資金規律,熊市里一個小盤股會比大盤股跌得更快。但是在牛市就能看出區別,BTC 會因為擁堵而流失用戶,有一部分用戶將流入 BCH。

所以我認為 BCH 在牛市的發展的潛力會是巨大的。BCH 的另一個重要支撐就是眾所周知的比特大陸,估值 150 億美元的龐然大物,這對 BCH 的發展是非常有利的。我都知道上一輪牛市比特大陸買進了高達一百萬個 BCH,這對于 BCH 的助力是不可小覷的。

雖然在熊市里小盤股比大盤股跌得更快,但是如果在牛市的時候小盤股漲起來,漲幅會大得多。比如上一輪熊市,最大幣種比特幣從 8000 跌到 900,跌了 87%,萊特幣卻從 380 塊錢跌到 5 塊錢,跌了 98%。但是在牛市的時候,比特幣漲了 100 倍,但是萊特幣卻漲了 500 倍。

所以 2019 年是定投的好時間。建議把錢分為 12 份,分散投資,但最好不要選擇排名前 10 開外的幣種,因為不能保證下一輪牛市他們還活著。我們已知的比特幣、比特幣現金、以太坊肯定還會活著的。

個人認為,這樣操作在下一輪牛市的時候可以獲得很高的收益。

比特幣的未來

雖然比特幣說的那么好,但是比特幣還是有巨大的爭議,很多人說比特幣是騙局,所以比特幣歷史上出現多次崩盤。

比特幣從有交易價格到現在,第一次跌掉 94%,第二次跌倒 75%,第三次跌掉 87%,非常可怕。即使在這三次大崩盤之后,它的用戶數越來越多了,然后價格暴漲,我們很快看到礦機一開始是一百萬一百萬賺錢,很快變成一千萬一千萬賺錢,現在已經變成一個億一個億賺錢,這是最本源的力量。

梅特卡夫定律(Metcalfe’s Law)

指出:網絡的價值與聯網的用戶數的平方成正比。由于巨大的規模效應優勢,比特幣依然是區塊鏈的基礎貨幣。就像大部分 ICO 是以 ETH 募資,但還是以比特幣計價交易一樣。

關于比特幣能不能作為貨幣這個問題,最早很多人都堅決反對,他們認為,你價格日波動率到 30%,怎么可能作為貨幣,怎么可能承擔價值尺度職能呢?你用比特幣來給一臺電腦標價,今天標價 1 比特幣,明天標價 1.3 比特幣,這怎么行得通呢?聽起來是不是非常有道理?

但實際上,市場會找到自己的出路,比特幣可以給其它波動更大的山寨幣,ICO 幣,代幣定價嘛。并且這個定價有一個很有意思的效果,生態系統越大,外界匯率波動影響越小。

比特幣對法幣的波動一直都會很大,哪怕比特幣達到黃金總市值,也就是一幣 200 萬人民幣時,波動還是大到不適合對普通商品定價。但是隨著數字貨幣生態圈的擴大,從幾十萬人,擴大到幾千萬人,幾億人,比特幣就越多地在生態圈內使用,在生態圈里內部循環,比特幣對法幣價格的波動,對生態圈內的影響會越來越小。

就像中國足夠大,所以樓下賣煎餅的大媽,并不會關心人民幣對美元匯率漲跌。

比特幣將有大量的鏈上交易,現在很多鏈上交易跟交易平臺相關,第三個風口一旦爆發,隨著大量的生態和應用產生,比特幣將有海量的鏈上實際交易,鏈上交易數的大幅度的提升,更有利于大區塊的 BCH 翻盤。

一切自由皆正義,自由創造交易,交易創造財富,財富意味著強大和勝利,也就是生存下來了,就是正義。