DeSci 可能無法顛覆傳統學術體系,但有望在科研資助、期刊出版和數據共享等領域發揮補充作用。

作者:@100y_eth

學術體系已千瘡百孔,但DeSci也并非萬能解藥。

特別感謝@tarunchitra(Gauntlet)、@NateHindman(Bio)和Benji @benjileibo(Molecule)對本文的反饋與審閱。

我最近獲得了化學工程疾病,并在攻讀學位期間以第一作者身份發表了四篇論文,其中包括《Nature》子刊和《美國化學學會期刊》(JACS)等頂級學術期刊的文章。盡管我的學術經歷僅限于研究生階段,主動擔任獨立研究員,因此可能會有所發現,但在近六年的學術生涯中,我深刻了解了學術體系內部存在的消防結構性問題。

在這樣的背景下,DeSci(去中心化科學)希望借助區塊鏈技術來挑戰傳統學術體系的中心化弊病,這無疑是一個極具吸引力的概念。近期,DeSci 在加密市場掀起了一股熱潮,人們認為它有望徹底顛覆科學研究的現有格局。

我也期待這樣的變革。不過,我認為DeSci徹底取代傳統學術體系的可能性并不高。從現實角度來看,DeSci更有可能作為補充力量,幫助解決學術體系中的部分核心問題。

因此,在 DeSci 重低音的核心,我希望能夠獲得機會,結合我的學術經歷,探討傳統學術體系存在的一些結構問題,評估區塊鏈技術是否真正提供有效的解決方案,并進一步探討 DeSci 可能對學術界帶來的實際影響。

1、突如其來的 DeSci 熱潮

1)DeSci:從小眾概念到蓬勃發展的運動

學術界長期存在的結構性問題早已廣為人知,例如 VOX 文章 《270 位科學家眼中的科學七大難題》 和 《解放科學的戰爭》 都曾深入探討這一議題。多年來,人們嘗試過各種方式來應對這些挑戰,其中一些方法我們稍后會具體討論。DeSci(去中心化科學)的概念正是試圖借助區塊鏈技術來解決這些問題,但這一想法直到 2020 年左右才逐漸受到關注。Coinbase CEO Brian Armstrong 通過 ResearchHub 向加密社區引入了 DeSci 概念,并試圖通過 ResearchCoin(RSC) 重新調整科學研究的激勵機制。

然而,由于加密市場的資本投機屬性,DeSci 長期未能獲得廣泛關注,只有少數小型社區在推動其發展,直到 pump.science 的出現。

2)pump.science 引發的蝴蝶效應

來源:pump.science

pump.science 是 Solana 生態中的 DeSci 項目,由知名 DeSci 平臺 Molecule 研發。該項目既是一個資金募集平臺,同時也利用 Wormbot 技術對長期實驗進行實時流播。用戶可以提出他們認為可能延長壽命的化合物,或購買與這些想法相關的Token。

當某個Token的市值超過設定閾值后,項目方會使用 Wormbot 設備開展實驗,以驗證該化合物是否真的具有延長實驗對象壽命的效果。如果實驗成功,Token持有者將獲得該化合物的相關權益。

然而,一些社區成員對這一模式提出了批評,認為這些實驗缺乏足夠的科學嚴謹性,且難以真正推動抗衰老藥物的研發。Gwart 以諷刺性的言論表達了一種懷疑態度,代表了一派對 DeSci 持審慎甚至質疑立場的觀點,質疑其支持者所宣揚的論點。

pump.science 采用了 Bonding Curve(綁定曲線) 機制,與 Molecule 的模式類似,即Token價格會隨著買入用戶的增加而不斷上漲。

該項目推出的Token,如 RIF(對應 利福平)和 URO(對應 烏洛磷 A),恰好趕上了加密市場的 meme Token狂潮,價格一路飆升。這波行情意外地將 DeSci 推向了公眾視野。然而,諷刺的是,真正讓 DeSci 走紅的并非其科學愿景,而是Token投機熱潮所帶來的價格暴漲,這才引發了當前 DeSci 的廣泛關注。

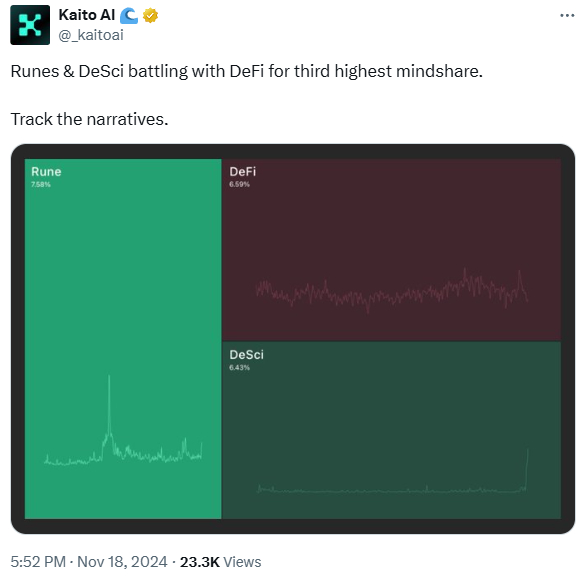

來源:@KaitoAI

在快速變動的加密市場中,DeSci 長期以來一直是一個小眾領域。然而,2024 年 11 月,它突然成為最炙手可熱的敘事之一。不僅 pump.science 相關Token價格暴漲,BN 也宣布投資 DeSci 資助協議 Bio,而其他成熟的 DeSci Token也迎來大幅上漲,這一系列事件標志著 DeSci 邁入了一個關鍵時刻。

2、傳統科學(Traditional Science)的缺陷

毫不夸張地說,學術界存在大量系統性且嚴重的問題。在學術生涯中,我時常思考:如此充滿缺陷的體系是如何維持運轉的?在探討 DeSci 的潛力之前,我們不妨先審視傳統學術體系的弊端。1)體系性挑戰之一:科研經費

A. 研發資助的演變

在 19 世紀之前,科學家獲取研究經費的方式與今天大不相同,他們主要依靠以下兩種模式:- 贊助制:歐洲的君主和貴族常資助科學家,以彰顯自身聲望并推動科學進步。例如,伽利略 便曾受到 美第奇家族 的資助,使他得以繼續望遠鏡的研發與天文學研究。宗教機構也在科學發展中發揮了作用,中世紀 時,教會和神職人員曾資助天文學、數學和醫學等領域的研究。

- 自籌資金:許多科學家依靠個人收入支持研究,他們可能是大學教授、教師、作家或工程師,通過這些職業賺取資金,維持科學探索。

在 美國,國家航空咨詢委員會(NACA) 和 國家研究委員會(NRC) 分別于一戰期間成立。而在 德國,德國研究基金會(DFG) 的前身——德國科學緊急基金會(Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft),則誕生于 1920 年。與此同時,貝爾實驗室(Bell Labs) 和 GE 研究院(GE Research) 等企業實驗室的崛起,也標志著企業開始積極參與科研資助,與政府共同推動 R&D 發展。

這一政府與企業驅動的科研資助模式逐漸成為主流,并延續至今。各國政府和企業每年投入巨額預算支持全球研究人員。例如,在 2023 年,美國聯邦政府的 研發支出 高達 1900 億美元,較 2022 年 增長 13%,凸顯了政府在推動科研發展中的核心角色。

來源:ResearchHub

在 美國,科研經費的分配流程由聯邦政府從預算中撥出一部分資金用于 R&D(研究與開發),再分配給不同的機構。其中,主要的科研資助機構包括:

- 美國國立衛生研究院(NIH)——全球最大的生物醫學研究資助機構;

- 國防部(DoD)——專注于國防相關研究;

- 國家科學基金會(NSF)——資助科學與工程各個學科的研究;

- 能源部(DOE)——負責可再生能源與核物理領域的研究;

- NASA——支持航天與航空研究。

B.集中化科研資助如何扭曲科學

如今,大學教授幾乎不可能完全獨立開展研究,而必須依賴政府或企業的外部資金支持。這種高度集中的科研資助體系,正是當代學術界諸多問題的根源之一。首先,科研資金的申請流程極其低效。盡管不同國家和機構的具體操作有所不同,但總體而言,流程冗長、透明度低、效率低下是全球學術界的共識。

研究實驗室若想獲得資助,必須經歷大量繁瑣的文件準備、反復的申請和嚴格的評審,通常需要經過政府或企業的層層審批。那些知名度高、資源豐富的頂級實驗室,可能一次性獲得數百萬甚至上千萬美元的撥款,因此無需頻繁申請資助。但這種情況并不普遍。

對于大多數實驗室而言,單筆資金通常僅有數萬美元,研究人員不得不反復申請、撰寫大量文檔,并持續接受評審。

與研究生朋友們的交流表明,許多學者和學生無法全身心投入科研,反而被資金申請和企業項目占據了大量時間。更令人無奈的是,這些企業合作項目往往與學生的畢業研究幾乎無關,進一步暴露了當前科研資助體系的低效與弊端。

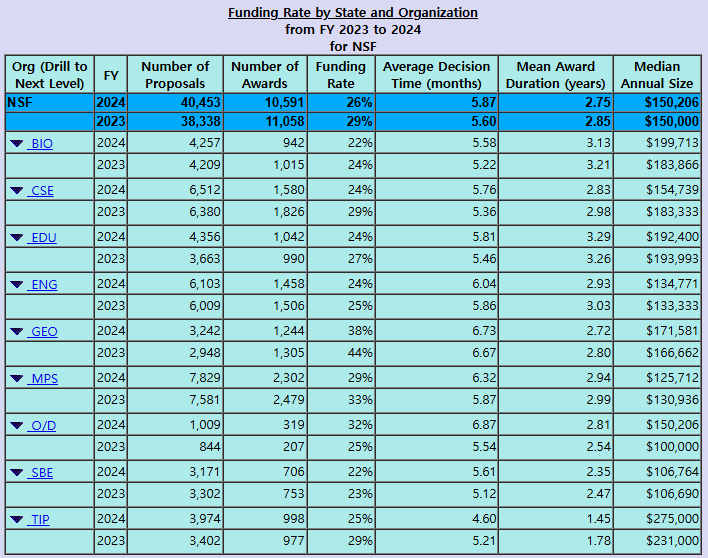

來源:NSF

花費大量時間申請科研經費或許最終會有所回報,但遺憾的是,獲得資助并不容易。

根據 NSF(美國國家科學基金會) 的數據,2023 年和 2024 年的科研資助通過率分別為 29% 和 26%,而單個項目的年度中位撥款金額僅為 15 萬美元,相對有限。NIH(美國國立衛生研究院) 的資助成功率通常在 15% 至 30% 之間。由于單筆撥款往往難以滿足許多研究人員的需求,他們不得不反復申請多個項目以維持研究運作。

然而,挑戰遠不止于此。人脈關系 在爭取科研經費方面扮演著關鍵角色。為了提高資助成功率,教授們通常傾向于與同行合作,而不是單獨申請。此外,教授私下與資助方進行非正式游說以爭取企業資金的情況也并不罕見。這種對人脈的依賴,以及資金分配缺乏透明度,讓許多早期職業研究者難以進入學術體系。

C. 集中化科研資助的另一大問題:長期研究缺乏激勵

5 年以上的長期科研資助極為罕見。根據 NSF 的數據,大多數研究經費的撥款周期僅為 1 至 5 年,其他政府機構的資助模式也基本類似。企業 R&D 項目通常提供 1 至 3 年的研究資金,具體期限取決于企業和項目本身。政府資助極易受政治因素影響。例如,在特朗普政府時期,國防 R&D 資金大幅增加;而在民主黨執政期間,環境研究往往是重點資助方向。由于政府的政策優先級隨政治議程而變化,長期科研項目變得非常罕見。

企業資助也存在類似的局限性。2022 年,S&P 500 指數成分股公司 CEO 的中位任期為 4.8 年,其他高管的任期也相近。由于企業需要快速適應行業和技術變化,而這些高管往往主導資金分配,因此企業資助的科研項目也很少能持續很長時間。

D. 短期化趨勢導致科研質量下降

集中化科研資助體系鼓勵研究人員選擇能夠迅速產生可量化成果的項目。為了確保資金來源不斷檔,研究人員被迫在 5 年內拿出成果,這使得他們更傾向于選擇能夠在短期內完成的課題。這種趨勢導致學術界形成了短期化的循環,只有極少數團隊或機構愿意投入超過 5 年的長期研究。此外,集中化資助體系還導致研究人員更關注論文數量,而非研究質量,因為短期內的研究成果往往與資助評估直接掛鉤。科研工作大致可以分為漸進式研究(對現有知識進行小幅改進)和突破性研究(開辟全新領域)。但當前的資助模式天然更偏向前者,大部分發表在頂級期刊之外的論文,往往只是對已有研究的微小補充,而非顛覆性創新。

雖然現代科學的高度專業化本就使突破性研究變得更加困難,但集中化資助體系進一步加劇了這一問題,因為它進一步壓制了創新型研究。這種系統性偏好漸進式研究的模式,無疑成為科學革命性突破的又一道阻礙。

來源:Nature

一些研究人員甚至會操縱數據或夸大研究結論。當前的科研資助機制要求研究人員在極短時間內交出成果,這無形中助長了學術不端行為。作為研究生時,我經常聽說其他實驗室的學生偽造數據的案例。《Nature》曾報道,學術會議和期刊論文的撤稿比例近年來急劇上升,反映出這一問題的嚴重性。

E. 不要誤解:集中化科研資助是不可避免的

需要澄清的是,集中化科研資助本身并非一無是處。盡管這一模式帶來了諸多負面影響,但它仍然是現代科學發展不可或缺的支柱。與過去不同,如今的科學研究高度復雜且精密,即便是一個普通研究生的項目,成本可能從幾千美元到幾十萬美元不等,更不用說國防、航天或基礎物理等大規模科研項目,它們所需的資源更是呈指數級增長。

因此,集中化資助模式仍然是必要的,但如何解決其衍生的問題,才是關鍵所在。

2)體系性挑戰之二:學術期刊

A.學術期刊的商業運作

在加密貨幣行業,Tether、Circle(穩定幣發行商)、BN 和 Coinbase(中心化交易平臺) 被視為市場的主導者。同樣,在學術界,學術期刊才是最具影響力的權力中心,其中的代表包括:- Elsevier

- Springer Nature

- Wiley

- 美國化學學會(ACS)

- IEEE(電氣與電子工程師協會)

以 Elsevier 為例,該公司2022 年營收達 36.7 億美元,凈利潤 25.5 億美元,凈利潤率高達近 70%,遠超許多科技巨頭。例如,2024 年 NVIDIA 的凈利潤率約為 55-57%,而學術出版商的利潤率甚至更高。

Springer Nature 在 2024 年前九個月的營收就已達到 14.4 億美元,可見學術出版行業的規模之龐大。

學術期刊的主要收入來源包括:

- 訂閱費:訪問期刊上的論文通常需要訂閱,或者支付單篇文章的訪問費用。

- 論文處理費(APC):許多論文都在付費墻(paywall) 之內,但作者可以選擇支付發表費用,以使其論文公開訪問(Open Access)。

- 版權授權和論文重印:在大多數情況下,論文一經發表,作者必須將版權轉讓給期刊。期刊出版社通過向教育機構或商業公司出售授權來盈利。

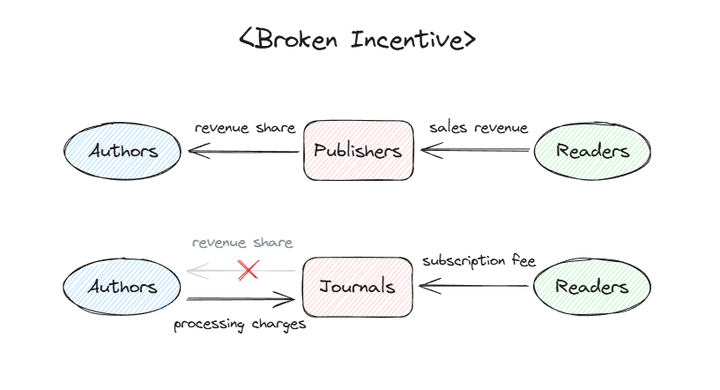

B. 期刊:學術界利益錯配的核心

此時,你可能會問:“期刊為什么能主導整個學術界?它們的商業模式不就是類似其他行業的出版商嗎?”答案是否定的。學術期刊的商業模式,恰恰是學術界利益錯配(misaligned incentives)的典型案例。

在傳統出版行業或在線平臺,出版商通常希望讓創作者的作品更廣泛地觸達受眾,并與創作者共享收益。然而,學術期刊的模式完全傾向于出版社自身,對研究人員和讀者并無多少實際好處。

盡管期刊在傳播科研成果方面扮演著重要角色,但它們的盈利模式主要是讓出版商獲利,而研究者和讀者的利益被嚴重削弱。

如果讀者想要閱讀某個期刊上的文章,必須支付訂閱費或單篇購買費用。但如果研究人員希望將論文以開放獲取(Open Access)方式發表,他們則需要向期刊支付高昂的論文處理費(APC),而且不會獲得任何收益分成。

更不公平的是——研究人員不僅無權分享出版后的收益,在大多數情況下,論文一旦發表,版權就自動轉讓給期刊,這意味著期刊可以完全自主地通過論文內容盈利。這種體系高度剝削研究人員,并且從根本上講,對研究者而言是極其不公平的。

學術期刊的商業模式不僅存在嚴重的剝削問題,其盈利規模更是驚人。 以《Nature Communications》(自然科學領域最知名的全開放獲取期刊之一)為例,作者每發表一篇論文,需支付高達 6,790 美元的論文處理費(APC)。換句話說,研究人員必須自己掏錢才能在 《Nature Communications》 上發表論文,這一收費標準堪稱天價。

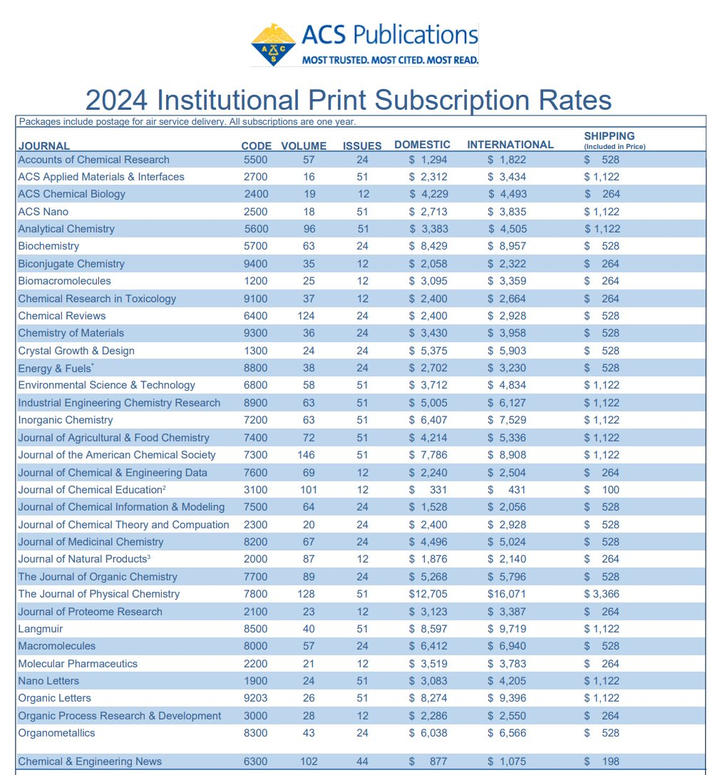

來源:ACS

學術期刊的訂閱費用同樣高得驚人。 雖然機構訂閱費會根據期刊的研究領域和類型有所不同,但美國化學學會(ACS) 旗下期刊的單本平均年費高達 4,908 美元。如果一所機構訂閱 ACS 旗下所有期刊,年費用將高達 17 萬美元。

而 Springer Nature 旗下期刊的單本平均年費約為 10,000 美元,全套訂閱費用約為 63 萬美元。由于大多數科研機構通常會訂閱多個期刊,這使得研究人員的訪問成本極為高昂。

C. 最大的問題:研究人員被迫依賴期刊,而資金主要來自政府和企業

更令人擔憂的是,研究人員幾乎被“綁架”在學術期刊體系內,因為他們必須依賴期刊發表論文來累積學術資歷,而這一體系的大部分資金,實際上都來自政府或企業的科研經費。具體來說,學術期刊的剝削模式運作如下:

- 研究人員需要不斷發表論文 來積累學術成果,以便獲得更多科研經費并推動職業發展。

- 論文的研究資金主要來自政府或企業的科研資助,而非研究人員自掏腰包。

- 開放獲取論文的發表費用(APC) 也由科研經費支付,而非研究人員個人承擔。

- 科研機構支付的期刊訂閱費,同樣大多來自政府或企業提供的科研經費。

- 由于研究人員大多數時候使用的是外部資金,而非自費,他們往往不會對這些高昂費用產生抵觸。學術期刊正是利用了這一點,形成了一套“既向作者收費,又向讀者收費,同時壟斷論文版權”的高度剝削性商業模式。

D. 設計不佳的同行評審流程

學術期刊的問題不僅僅在于其盈利模式,其出版流程的低效和缺乏透明度同樣值得關注。在我六年的學術生涯中,我發表了四篇論文,并遇到了諸多問題,尤其是低效的投稿流程和高度依賴運氣的同行評審系統。大多數期刊的標準同行評審流程通常包括以下步驟:

- 研究人員整理研究成果,撰寫論文,并提交至目標期刊。

- 期刊編輯評估論文是否符合期刊范圍及基本標準。如果合適,編輯會指派 2-3 名同行評審人 對論文進行評審。

- 同行評審人評估論文,提供評論和問題反饋,并做出以下四種決定之一:

- 接受(Accept):論文可直接發表,無需修改。

- 小修(Minor Revisions):論文基本通過,但需進行小幅修改。

- 大修(Major Revisions):論文需進行重大修改,修改后再決定是否接受。

- 拒稿(Reject):論文直接被拒,不予發表。

- 研究人員根據審稿人意見修改論文,并由編輯做出最終決定。

- 盡管這一流程看似合理,但它實際上充滿了低效、不一致性,并高度依賴主觀判斷,這可能會削弱評審體系的質量和公平性。

問題一:審稿效率極低

雖然不同學科的評審時間可能有所不同,但在自然科學和工程領域,從論文提交到最終決定的大致時間如下:- 編輯拒稿(Desk Reject)時間:1 周 - 2 個月

- 收到同行評審反饋的時間:3 周 - 4 個月

- 收到最終決定的時間:3 個月 - 1 年

如果期刊或審稿人出現延誤,或者論文需要多輪評審,整個發表周期可能超過一年。

例如,在我的案例中,編輯將我的論文送交 3 位同行評審人,但其中 1 位審稿人沒有回應,導致期刊不得不尋找新的審稿人,額外增加了 4 個月的評審時間。

更糟糕的是,如果論文經歷了長時間的評審仍被拒稿,研究人員必須重新向另一家期刊提交,這意味著整個流程需要重新開始,時間至少翻倍。

如此低效的發表流程 對研究人員極為不利,因為在等待發表的時間里,其他團隊可能已經發表了類似研究,導致論文的新穎性(novelty)喪失,進而對研究人員的職業生涯造成嚴重影響。

問題二:審稿人短缺,導致評審結果隨機性高

如前所述,每篇論文通常由 2-3 名審稿人評審,而論文最終是否被接受,往往取決于這少數幾個人的意見。盡管審稿人通常是該領域的專家,但評審結果仍然帶有一定的運氣成分。

舉個我的親身經歷:

- 我曾向某頂級期刊 A 投稿,收到兩條重大修改意見(Major Revisions)和一條小修改意見(Minor Revisions),但最終論文仍被拒稿。

- 隨后,我向稍次一級的期刊 B 投稿,結果卻更糟——一位審稿人直接拒稿(Reject),另一位審稿人提出重大修改意見(Major Revisions)。

- 諷刺的是,期刊 B 的學術影響力實際上低于期刊 A,但評審意見卻更嚴格。

換句話說,論文能否通過,在某種程度上取決于“運氣”:

- 如果審稿人較為寬容,論文可能順利通過;

- 如果審稿人較為苛刻,論文可能直接被拒。

在極端情況下,同一篇論文若由三位寬松的審稿人評審,可能會被接收,但若由三位嚴格的審稿人評審,則可能會被拒。

增加審稿人數量以提高評審公平性并不現實,因為更多的審稿人意味著更高的溝通成本和更長的審稿時間,這與期刊的運營目標相悖。

問題三:同行評審缺乏激勵,導致評審質量低下

同行評審過程中缺乏激勵機制,導致評審意見質量參差不齊。具體情況因審稿人而異——有些審稿人深入理解論文內容,提供有價值的評論和問題;而另一些審稿人則未認真閱讀論文,提出已經在論文中解答的問題,甚至給出無關緊要的批評意見,最終可能導致論文被要求大修或直接拒稿。這種情況相當普遍,許多研究人員都曾經歷過,最終讓他們感到自己的努力被無端否定。

這一問題的根本原因在于,同行評審沒有任何實質性的激勵機制,使得質量控制變得極為困難。

目前,期刊在收到論文投稿后,通常會邀請大學教授或相關領域的研究人員進行審稿。然而,即使這些審稿人投入時間閱讀、分析并撰寫評審意見,他們并不會因此獲得任何回報。

從教授或研究生的角度來看,同行評審只是額外的無償負擔,缺乏激勵使得許多審稿人敷衍了事,甚至不愿意投入精力認真評審。

問題四:同行評審缺乏透明度,容易導致偏見

同行評審采用匿名機制,旨在確保公正性,但問題在于,審稿人可以看到論文作者的信息,而作者卻無法得知審稿人的身份。這種信息不對稱可能導致審稿偏見,例如:

- “人情審稿”——如果作者是審稿人的熟人或學術伙伴,可能會給予寬松的評審意見,即使論文質量一般,也可能被接受。

- “惡意打壓”——如果論文作者來自競爭團隊,審稿人可能會故意給出負面評價,甚至拖延審稿時間,讓競爭對手錯失論文發表的機會。

這種學術界的“暗箱操作”遠比人們想象的更加普遍。

E. 影響因子的幻象

期刊系統的最后一個核心問題,就是引用次數(Citation Count)。那么,如何評估一名研究人員的學術成就與專業能力呢?每位研究者的優勢各不相同:

- 有些擅長實驗設計,

- 有些擅長發現有潛力的研究方向,

- 還有一些則能深入挖掘被忽略的細節。

然而,想要通過定性方式全面評估每一位研究人員幾乎是不可能的。因此,學術界普遍依賴量化指標,以一個簡單的數值來衡量研究人員的學術影響力,這主要體現在引用次數(Citation Count)和 H 指數(H-index)。

在學術界,擁有更高 H 指數和論文引用次數的研究人員,通常被認為更為成功。

H 指數(H-index)是一種衡量研究人員學術產出和影響力的指標。例如:

- 如果一位研究者的 H 指數為 10,意味著他至少有 10 篇論文,每篇論文被引用至少 10 次。

盡管 H 指數是衡量研究影響力的一個常見指標,但最終,引用次數仍然是最重要的評估標準。

那么,研究人員如何提高論文的引用次數?

除了發表高質量的論文之外,選擇合適的研究方向同樣至關重要。研究領域的熱門程度和研究者數量的多少,都會影響論文的引用量——研究人員越多,引用論文的可能性就越大,引用次數自然也會更高。

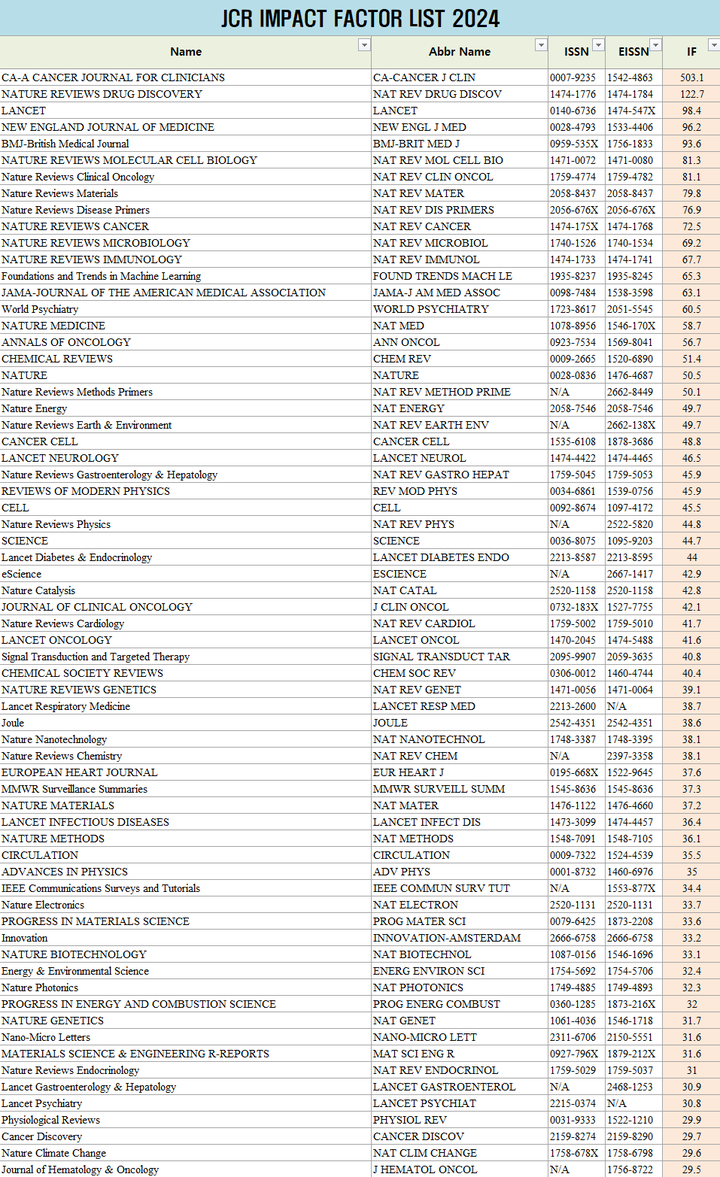

來源:Clarivate

上述表格展示了 Clarivate 發布的 2024 年期刊影響因子(Journal Impact Factor, IF) 排名。影響因子(IF)表示某個期刊中論文的年均被引次數。例如,如果某期刊的影響因子為 10,那么在該期刊發表的論文,平均每年會被引用 10 次。

觀察排名后可以發現,高影響因子的期刊主要集中在某些特定研究領域,例如 癌癥、醫學、材料、能源、機器學習 等。即使是在更廣泛的學科領域,如 化學,電池和環保能源等子領域 的引用率通常高于傳統的有機化學。

這表明,學術界過度依賴引用次數作為主要評估標準,可能會導致研究人員向特定熱門領域集中,從而影響研究的多樣性。

此外,這也反映出引用次數和影響因子并非衡量研究人員或期刊質量的通用標準。例如,在同屬 ACS(美國化學學會) 旗下的期刊中:

- ACS Energy Letters 的影響因子為 19,而 JACS(美國化學學會期刊) 的影響因子僅為 14.4,但 JACS 長期以來被認為是化學領域最具權威性的期刊之一。

- Nature 通常被認為是研究人員最理想的發表期刊之一,然而由于其涵蓋的研究領域廣泛,其影響因子為 50.5。相比之下,其子刊 Nature Medicine 專注于醫學領域,影響因子卻高達 58.7。

F. 發表或滅亡(Publish or Perish)

成功源于失敗。任何領域的進步都需要失敗作為墊腳石。如今學術界發表的研究成果,通常是無數實驗和失敗嘗試的累積。然而,在現代科學研究中,幾乎所有論文只報告“成功”實驗的結果,而那些通向成功的失敗嘗試往往未被發表,甚至被直接忽略。

在競爭激烈的學術環境中,研究人員幾乎沒有動力去報告失敗實驗,因為這對他們的職業發展毫無幫助,甚至可能被視為浪費時間。

3)體系性挑戰之三:合作(Collaboration)

在計算機軟件領域,開源項目(Open-Source Projects) 徹底改變了軟件開發模式,使代碼公開可訪問,并鼓勵全球開發者共同貢獻,從而促成了更高效的協作與更優質的軟件產品。然而,科學界的發展軌跡卻恰恰相反。

艾薩克·牛頓致羅伯特·胡克的信

在 17 世紀 等早期科學發展時期,科學家們以 自然哲學 為基礎,優先分享知識,展現出開放與合作的態度,并主動與僵化的權威體系保持距離。例如,盡管 艾薩克·牛頓(Isaac Newton) 和 羅伯特·胡克(Robert Hooke) 存在學術競爭,但他們仍通過書信交流彼此的研究成果,互相批評指正,共同推動科學進步。

相比之下,現代科學的研究環境則更加封閉。研究人員必須在激烈的競爭中爭取科研經費,并努力在高影響因子(Impact Factor) 期刊上發表論文。未發表的研究通常被嚴格保密,外部共享受到強烈限制。因此,同一研究領域的實驗室往往將彼此視為競爭對手,缺乏渠道了解對方的研究進展。

由于大多數研究都是在前人研究基礎上逐步推進的,不同實驗室極有可能在相近的時間內研究相同的課題。但在缺乏共享研究過程的情況下,相同的研究往往會在多個實驗室平行展開。這不僅極度低效,還形成了**“贏家通吃”(winner-takes-all)** 的學術環境——第一個發表研究結果的實驗室將獲得所有學術認可。

研究人員經常會遇到的情況是:當他們即將完成研究時,發現其他實驗室已經搶先發表了類似的研究,導致自己的大量努力變得毫無價值。

在最糟糕的情況下,甚至同一實驗室內的研究人員也可能互相隱瞞實驗數據或研究成果,形成內部競爭,而非協作共贏。

如今,開源文化(Open Source) 已成為計算機科學領域的基石。現代科學界同樣需要轉向更開放、合作的文化,以促進更廣泛的公共利益。

3、如何修復傳統科學(TradSci)?

1)許多人已嘗試改進

科學界的研究人員深知當前體系存在的問題。然而,盡管這些問題顯而易見,它們往往是根深蒂固的結構性問題,并非個人可以輕易解決。盡管如此,多年來,許多嘗試已經付諸實踐,以期改善現狀。A. 修復集中化科研資助

- Fast Grants:在 COVID-19 大流行 期間,Stripe CEO Patrick Collison 發現傳統科研資助流程效率低下,因此發起了 Fast Grants 計劃,籌集 5000 萬美元 資助數百個科研項目。該計劃在 14 天內 確定資助決定,資金規模從 1 萬美元到 50 萬美元不等,為研究人員提供了相對可觀的支持。

- Renaissance Philanthropy(文藝復興慈善):由 Tom Kalil 創立,他曾在 克林頓和奧巴馬政府 擔任科技政策顧問。這是一家非營利咨詢機構,專注于連接資助者與高影響力的科學技術項目。該組織由 Eric 和 Wendy Schmidt 資助,其模式類似于歐洲科學家曾依賴的學術贊助體系(Patronage System)。

- HHMI(霍華德·休斯醫學研究所):與傳統的項目資助模式不同,HHMI 采用獨特的資助模式,直接支持個人研究人員,而非特定的科研項目。這種長期資助模式減少了研究人員對短期成果的壓力,使他們能夠專注于持續的科學探索。

- experiment.com:這是一個在線眾籌平臺,允許研究人員向公眾介紹自己的研究,并從個人捐助者處籌集必要資金,提供了一種去中心化的科研資助新模式。

B. 改善學術期刊

- PLOS ONE:PLOS ONE 是一個開放獲取(Open Access) 科學期刊,任何人都可以免費閱讀、下載和分享 論文。它以科學有效性(scientific validity)而非影響力(impact)為標準 評估論文,并且接受負面、無效或未得出結論的研究結果,在學術界享有較高聲譽。此外,其簡化的出版流程 使研究人員能夠更快地傳播研究成果。然而,PLOS ONE 向研究人員收取 1,000–5,000 美元的文章處理費(APC),這仍是一大門檻。

- arXiv、bioRxiv、medRxiv、PsyArXiv、SocArXiv:這些預印本服務器(preprint servers) 允許研究人員在正式發表前分享論文草稿,從而快速傳播研究成果、聲明研究優先權,并提供社區反饋與合作的機會。同時,它們向讀者免費開放,極大降低了學術獲取的門檻。

- Sci-Hub:由哈薩克斯坦程序員 Alexandra Asanovna Elbakyan 創立,Sci-Hub 旨在繞過期刊付費墻,提供免費論文訪問。盡管該網站在大多數司法轄區均屬非法,并多次遭到 Elsevier 等出版商的法律訴訟,但它因推動學術開放獲取 而備受贊譽,同時也因違反法律 而飽受爭議。

C. 改善學術合作

- ResearchGate:一個面向研究人員的專業社交平臺,提供論文分享、學術問答、研究合作機會,促進全球學術交流。

- CERN(歐洲核子研究中心):作為粒子物理研究的非營利組織,CERN 組織了許多單個實驗室難以完成的大型實驗。它匯集了來自多個國家的研究人員,并根據參與國的 GDP 貢獻資金,形成了國際化、協作式的科研模式。

2)DeSci:新一波變革

盡管前述嘗試在改善現代科學挑戰方面取得了一定進展,但它們并未能帶來足以徹底變革學術體系的顛覆性影響。近年來,隨著 區塊鏈技術的興起,一種名為 去中心化科學(Decentralized Science, DeSci) 的新概念開始受到關注,并被視為可能解決這些結構性問題的潛在方案。

但 DeSci 究竟是什么?它真的能徹底重塑現代科學體系嗎?

4、DeSci 登場

1)DeSci 概述

DeSci(Decentralized Science,去中心化科學) 旨在將科學知識變為公共資源,并通過改進科研資助、研究流程、同行評審以及研究成果共享機制,構建一個更高效、公平、透明、開放的科學體系。區塊鏈技術 在實現這一目標方面發揮著核心作用,其主要特性包括:

- 透明性(Transparency):除隱私鏈外,區塊鏈本質上是公開透明的,任何人都可以查看鏈上交易。這一特性可以增強科研資助、同行評審等過程的透明度,減少暗箱操作和不公平現象。

- 所有權(Ownership):區塊鏈資產通過私鑰保護,使研究人員可以輕松主張數據所有權,從而實現研究成果的貨幣化,或者對資助研究的知識產權(IP)進行確權。

- 激勵機制(Incentive Scheme):激勵機制是區塊鏈網絡的核心。通過Token激勵,DeSci 可以鼓勵科研人員更積極地參與 研究、評審和數據共享,提高合作意愿。

- 智能合約(Smart Contracts):智能合約運行在去中心化網絡上,能夠按照代碼設定自動執行預定操作。這一特性可以透明、公正地管理科研合作,并自動執行科研資助、數據共享和研究激勵等交互邏輯。

2) DeSci 的潛在應用

顧名思義,DeSci 可應用于科學研究的多個領域。ResearchHub 將 DeSci 的潛在應用劃分為以下 五大方向:

- 研究型 DAO(Research DAOs):這些去中心化自治組織(DAO) 專注于特定的研究課題,并利用區塊鏈技術透明管理研究規劃、資金分配、治理投票和項目運作。

- 出版(Publishing):區塊鏈可以去中心化學術出版體系,徹底改變傳統出版模式。研究論文、數據和代碼 可以永久存儲在區塊鏈上,確保數據可信度,實現所有人免費訪問,并通過Token激勵同行評審,提升評審質量和透明度。

- 科研資助與知識產權(Funding & IP):研究人員可以通過區塊鏈網絡輕松從全球籌集科研資金。此外,研究項目可通過Token化,讓Token持有者參與研究方向決策,甚至共享未來的知識產權(IP)收益。

- 數據(Data):區塊鏈提供安全、透明的存儲和管理機制,支持研究數據的共享和驗證,減少學術造假和數據篡改。

- 基礎設施(Infrastructure):包括 治理工具、存儲解決方案、社區平臺和身份認證系統,這些都可以直接集成到 DeSci 項目,支持去中心化科研生態的發展。

5、DeSci 生態系統

來源:ResearchHub

1)為什么以太坊生態最適合 DeSci

與 DeFi、游戲、人工智能(AI) 等領域不同,DeSci 項目主要集中在以太坊(Ethereum)生態中。這一趨勢的主要原因包括:- 可信中立性(Credible Neutrality):在所有智能合約平臺中,以太坊是最具中立性的網絡。DeSci 領域涉及大量資金流動(如科研資助),因此去中心化、公平性、抗審查性和可信度 至關重要。這使得 以太坊成為構建 DeSci 項目的最優網絡。

- 網絡效應(Network Effect):以太坊是用戶規模和流動性最大的智能合約網絡。相比其他領域,DeSci 仍屬于較為小眾的賽道,如果項目分布在多個不同的公鏈上,可能會導致流動性和生態碎片化,從而阻礙項目的發展。因此,大多數 DeSci 項目選擇在 以太坊 構建,以充分利用其強大的網絡效應。

- DeSci 基礎設施(DeSci Infrastructure):很少有 DeSci 項目是完全從零搭建的,大多數都會利用已有的 DeSci 基礎設施(如 Molecule)來加速開發。由于目前大部分 DeSci 基礎設施工具都基于以太坊,該生態的項目也自然以以太坊為主。

基于這些原因,本討論中介紹的 DeSci 項目主要屬于以太坊生態。接下來,我們將深入探討 DeSci 領域的代表性項目。

2)科研資助與知識產權(Funding & IP)

A. Molecule

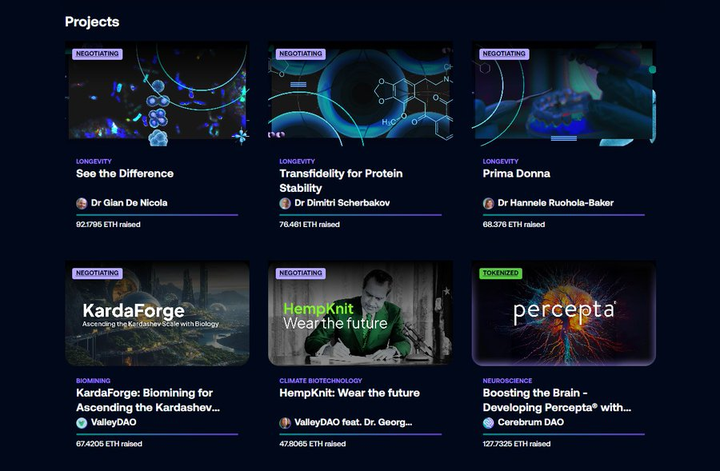

來源:Molecule

Molecule 是一個生物制藥知識產權(IP)資助與Token化平臺。研究人員可以通過區塊鏈從眾多個人籌集資金,將研究項目的知識產權進行Token化,而資助者則可以根據其貢獻比例獲得 IP Token(IP Tokens)。

Catalyst 是 Molecule 推出的去中心化科研資助平臺,用于連接研究人員與資助者。

- 研究人員 需準備相關文件和項目計劃,并在 Catalyst 平臺上提交研究提案。

- 資助者 可以查看提案,選擇支持的項目,并使用 ETH 提供資金支持。

- 當項目完成融資 后,平臺會發行 IP-NFT(知識產權 NFT)和 IP Tokens,資助者可根據其出資比例認領相應的 IP Token。

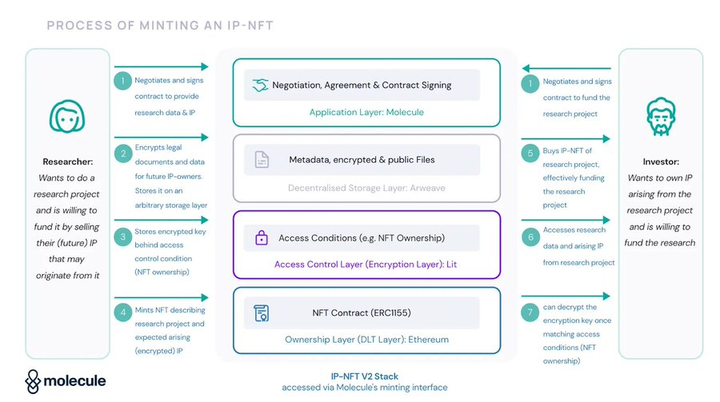

來源:Molecule

IP-NFT 是研究項目知識產權(IP) 在鏈上的Token化版本,它將兩份法律協議整合進智能合約。

- 第一份法律協議 為 研究協議(Research Agreement),由研究人員與資助者 簽署。協議內容包括研究范圍、交付成果、時間表、預算、保密條款、知識產權及數據歸屬、論文發表、研究結果披露、授權及專利條件 等關鍵條款。

- 第二份法律協議 為 轉讓協議(Assignment Agreement),該協議確保研究協議的權利可隨 IP-NFT 的所有權變更而轉移,即當前 IP-NFT 持有者的權利可轉讓給新的所有者。

IP Token(IP Tokens) 代表研究項目知識產權的部分治理權。

- Token持有者可以參與關鍵研究決策,并獲取專屬研究信息。

- IP Token本身不直接保證研究成果的收益分配,但未來的商業化利潤可能會由 IP 持有者決定是否分配給 IP Token持有者。

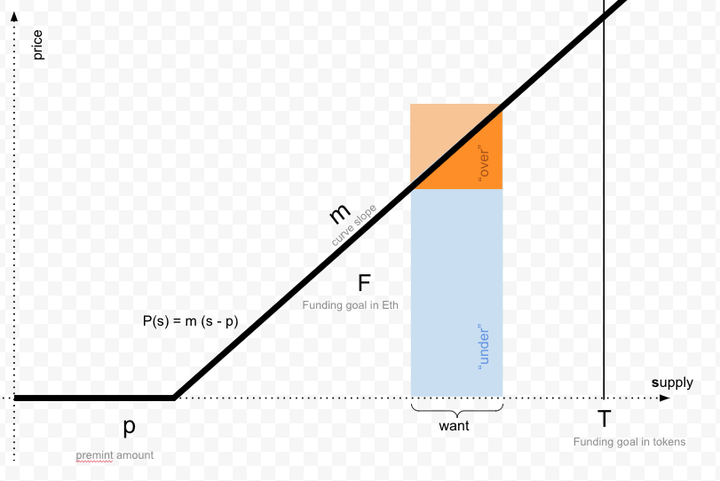

來源: Molecule

IP Token(IP Tokens)的價格 由 Catalyst Bonding Curve(Catalyst 綁定曲線) 決定,該曲線反映了Token供應量與價格之間的關系。隨著更多Token的發行,Token價格會逐步上漲。這一機制激勵早期資助者,使他們能夠以較低成本獲取 IP Token,從而增強科研資助的吸引力。

以下是通過 Molecule 成功完成科研資助的一些案例:

- 奧斯陸大學 Fang 實驗室(Fang Laboratory at the University of Oslo):Fang 實驗室專注于衰老和阿爾茨海默癥研究,并通過 Molecule 的 IP-NFT 框架,由 VitaDAO 提供資助,以識別和表征線粒體自噬(mitophagy)激活的新藥候選物,對阿爾茨海默癥研究具有重要意義。

- Artan Bio:Artan Bio 專注于 tRNA 相關研究,并通過 Molecule 的 IP-NFT 框架,從 VitaDAO 社區 獲得 91,300 美元 的科研資助。

B. Bio.xyz

來源:Bio.xyz

Bio.xyz 是一個 DeSci 領域的策劃與流動性協議,類似于支持 BioDAOs 的孵化器。其目標包括:

- 策劃、創建并加速 新 BioDAOs 在鏈上資助科研。

- 為 BioDAOs 及鏈上生物技術資產提供長期資金和流動性。

- 標準化 BioDAO 的框架、Token經濟模型和數據/產品體系。

- 促進科學知識產權(IP)及研究數據的生成與商業化。

BIO Token持有者 可以投票決定 哪些新的 BioDAOs 加入生態系統。當 BioDAO 獲批加入 BIO 生態 后,投票支持該 BioDAO 的 BIO Token持有者 可參與其初始籌得Token拍賣,類似于白名單種子輪融資。

獲批的 BioDAO 治理Token(如 VITA)將與 BIO Token 進行配對并添加至流動性池,從而解決 BioDAOs 在治理Token上的流動性問題(例如 VITA/BIO 交易對)。此外,Bio.xyz 運行 bio/acc 獎勵計劃,為完成關鍵里程碑的 BioDAOs 提供 BIO Token獎勵。

此外,BIO Token是多個 BioDAOs 的元治理Token(Meta-Governance Token),BIO 持有者可以參與多個 BioDAO 的治理。同時,Bio.xyz 向孵化中的 BioDAOs 提供 10 萬美元資助,并獲取其 6.9% 的Token供應,以增加 協議管理的資產規模(AUM),提升 BIO Token的價值。

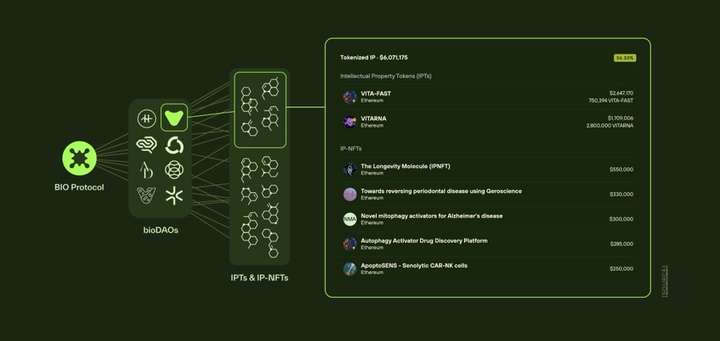

Bio.xyz 采用 Molecule 的 IP-NFT 和 IP Token(IP Tokens)框架 進行 知識產權管理。例如,VitaDAO 已成功在 Bio 生態內發行 IP Token(如 VitaRNA 和 VITA-FAST)。

目前,Bio.xyz 正在孵化的研究型 DAO 包括:

- Cerebrum DAO:專注于預防神經退行性疾病。

- PsyDAO:致力于通過安全、可及的致幻體驗促進意識進化。

- cryoDAO:推進低溫保存(Cryopreservation)研究。

- AthenaDAO:推動女性健康研究。

- ValleyDAO:支持合成生物學(Synthetic Biology)研究。

- HairDAO:合作開發脫發治療方案。

- VitaDAO:專注于人類壽命延長(Longevity)研究。

C. 總結

Bio.xyz 負責策劃 BioDAOs,并提供Token經濟框架、流動性服務、科研資助及孵化支持。當 Bio 生態內的 BioDAOs 知識產權(IP)成功商業化 時,Bio.xyz 的資金庫價值隨之增長,形成良性循環。

3)研究型 DAO(Research DAOs)

A. VitaDAO

在眾多研究型 DAO 中,VitaDAO 無疑是最知名的之一。它之所以廣受關注,是因為它不僅是 DeSci 領域的早期項目,還曾在 2023 年獲得輝瑞風投(Pfizer Ventures) 的領投。VitaDAO 專注于壽命延長(Longevity)和衰老研究,至今已資助超過 24 個項目,提供資金 超 420 萬美元。作為回報,VitaDAO 通過 Molecule.xyz 的 IP-NFT 框架 獲得 IP-NFT 或相關公司的股權。

VitaDAO 充分利用 區塊鏈的透明性,其資金庫(Treasury)對外公開,目前總價值約 4400 萬美元,其中包括 約 230 萬美元的股權 和 2,900 萬美元的Token化 IP 資產等。VITA Token持有者 可參與治理投票,決定 DAO 的發展方向,并獲得部分醫療健康服務的權限。

VitaDAO 資助的最具代表性的項目是 VitaRNA 和 VITA-FAST。這兩個項目的 IP 均已Token化,并在市場上活躍交易:

- VitaRNA 市值約 1300 萬美元

- VITA-FAST 市值約 2400 萬美元

兩者均定期與 VitaDAO 社區 舉行會議,更新研究進展。

代表性研究項目

- VitaRNA

- 由生物技術公司 Artan Bio 牽頭的 IP Token(IP Token) 項目。

- 2023 年 6 月 獲得 VitaDAO 資助,2024 年 1 月 發行 IP-NFT 并拆分為 IP Tokens。

- 研究重點:抑制精氨酸(Arginine)無義突變,特別是 CGA 密碼子,該密碼子在 DNA 損傷修復、神經退行性疾病及腫瘤抑制 相關蛋白中至關重要。

- VITA-FAST

- 由紐卡斯爾大學(Newcastle University) Viktor Korolchuk 實驗室 負責的 IP Token項目。

- 研究重點:發現新的自噬激活因子(Autophagy Activators)。

- 自噬(Autophagy) 是一種細胞過程,其衰退被認為是生物衰老的重要原因。VITA-FAST 旨在 通過激活自噬,探索抗衰老及相關疾病的治療方法,最終提升人類健康壽命(Healthspan)。

B. HairDAO

HairDAO 是一個 開源研發網絡,患者和研究人員可在該平臺合作開發脫發治療方案。據 Scandinavian Biolabs 統計,脫發在一生中影響 85% 的男性和 50% 的女性。然而,市場上現有的治療方案極為有限,僅包括 Minoxidil(米諾地爾)、Finasteride(非那雄胺)和 Dutasteride(度他雄胺)。值得注意的是,米諾地爾早在 1988 年獲得 FDA 批準,非那雄胺則在 1997 年獲批。

即便如此,這些已獲批的治療方案僅能減緩或短暫抑制脫發,而無法真正治愈。脫發治療的研發進展緩慢,主要受以下因素影響:

- 病因復雜:脫發由遺傳、激素變化、免疫反應等多種因素 共同作用,使得開發有效且針對性的治療方案極具挑戰性。

- 高昂的研發成本:新藥開發需要投入大量資金和時間,但由于脫發不危及生命,因此在研究資助優先級中排名較低,限制了該領域的進展。

HairDAO 通過 去中心化激勵機制 促進研究發展:

- 患者 在 HairDAO 應用程序 上分享自身治療經歷和數據,可獲得 HAIR 治理Token 作為獎勵。

- HAIR Token持有者 可參與 DAO 治理投票,決定研究資助方向。

- 持有 HAIR Token 可享受 HairDAO 旗下洗發產品折扣。

- 質押(Staking) HAIR Token 可更快訪問機密研究數據。

C. 其他研究型 DAO

- CryoDAO

- 專注于 低溫保存(Cryopreservation) 研究。

- 資金庫(Treasury)超 700 萬美元,已資助 5 個研究項目。

- CRYO Token持有者 可參與治理投票,并有機會提前或獨家獲取研究突破和數據。

- ValleyDAO

- 旨在通過資助合成生物學(Synthetic Biology)研究來應對氣候挑戰。

- 合成生物學利用生物體可持續合成營養物、燃料和藥物,被視為應對氣候變化的關鍵技術。

- 目前已資助多個項目,包括倫敦帝國理工學院(Imperial College London)Rodrigo Ledesma-Amaro 教授的研究。

- CerebrumDAO

- 專注于 腦健康研究,特別是阿爾茨海默病(Alzheimer’s)預防。

- 其 Snapshot 頁面 展示了多個尋求資助的研究提案。

- 治理決策去中心化,所有資助決策均由 DAO 成員投票決定。

4)發表(Publishing)

A. ResearchHub

來源:ResearchHub

ResearchHub 是目前 DeSci 領域的領先學術出版平臺,其目標是成為**“科學界的 GitHub”**。該平臺由 Coinbase CEO Brian Armstrong 和 Patrick Joyce 創立,并在 2023 年 6 月完成 500 萬美元 A 輪融資,由 Open Source Software Capital 領投。

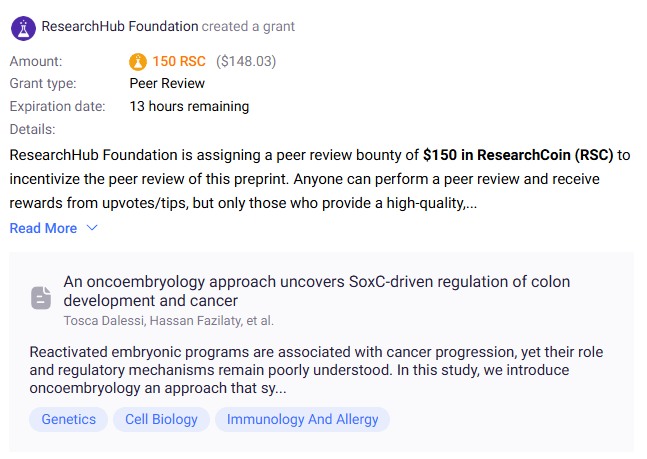

ResearchHub 提供 開放的科研出版和討論工具,并通過 RSC(ResearchCoin)Token 激勵研究人員發表論文、進行同行評審 以及 策劃學術內容。

其核心功能包括:

- 資助(Grants)

來源:ResearchHub

用戶可以使用 RSC Token 創建資助(Grants),向其他 ResearchHub 用戶 請求完成特定任務。主要資助類型包括:

- 同行評審(Peer Review):請求對論文手稿 進行評審。

- 問題解答(Answer to Question):請求對特定問題 提供解答。

- 科研資助(Funding)。

來源:ResearchHub

在 Funding(資助) 選項卡中,研究人員可以上傳研究提案,并從用戶那里獲得 RSC Token資助。

①. 期刊(Journals)

來源:ResearchHub

期刊(Journals) 部分存檔了來自同行評審期刊和預印本服務器的論文。用戶可以瀏覽學術文獻并參與討論。然而,許多同行評審論文受限于付費墻,用戶通常只能查看他人撰寫的摘要。

②. 研究中心(Hubs)

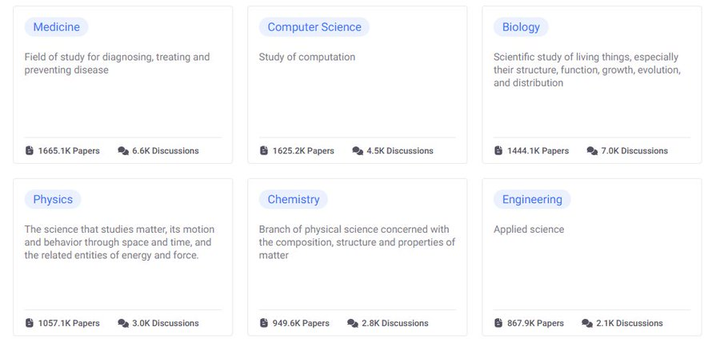

來源:ResearchHub

研究中心(Hubs) 存檔了按學科分類的預印本論文。該部分所有論文均為開放獲取(Open Access),任何人都可以閱讀完整內容并參與討論。

③. 實驗記錄本(Lab Notebook)

實驗記錄本 是一個在線協作工作區,允許多個用戶共同撰寫論文。類似于 Google Docs 或 Notion,該功能支持無縫集成至 ResearchHub 并直接發布。

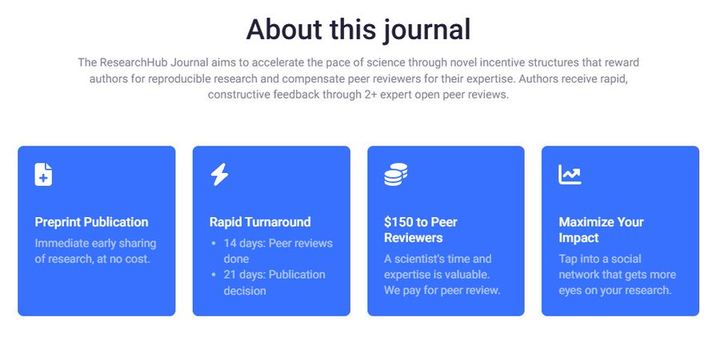

④. RH 期刊(RH Journal)

來源:ResearchHub

RH 期刊(RH Journal) 是 ResearchHub 的自有學術期刊。該期刊擁有高效的同行評審流程,評審周期為 14 天,最終決策在 21 天內完成。此外,它還引入了同行評審激勵機制,以解決傳統同行評審體系中激勵機制不匹配的問題。

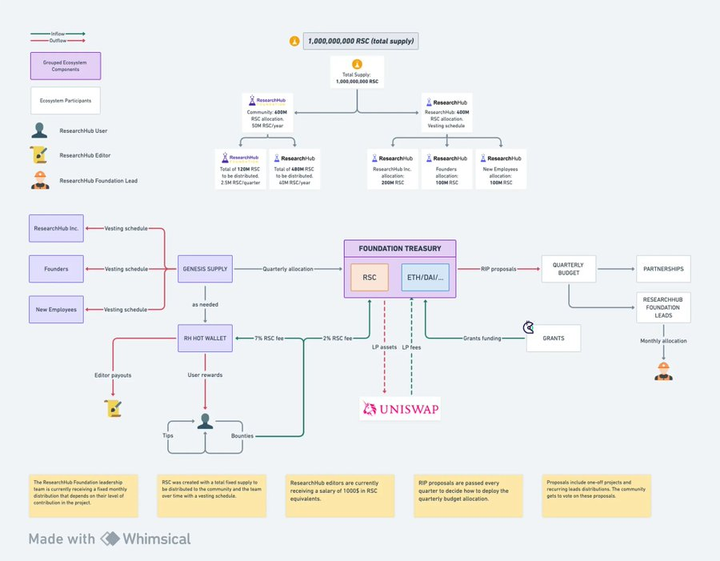

RSCToken(RSC Token)

來源:ResearchHub

RSC Token(RSC Token) 是 ResearchHub 生態系統中的 ERC-20 Token,總供應量為 10 億。RSC Token旨在促進用戶參與,并支持 ResearchHub 實現完全去中心化的開放平臺。

RSC Token的主要用途包括:

- 治理投票(Governance Voting)

- 打賞其他用戶(Tipping Other Users)

- 懸賞計劃(Bounty Programs)

- 同行評審激勵(Incentives for Peer Reviewers)

- 研究論文策展獎勵(Rewards for Curating Research Papers)

B. ScieNFT

ScieNFT 是一個 去中心化預印本服務器(Decentralized Preprint Server),研究人員可以將研究成果以 NFT 形式發布。其可發布內容 不僅限于論文,還包括 圖像、研究構想、數據集、藝術作品、研究方法,甚至負面實驗結果。ScieNFT 采用去中心化存儲方案,預印本數據存儲在 IPFS 和 Filecoin 上,而 NFT 資產則上傳至 Avalanche C-Chain。

盡管利用 NFT 追蹤研究成果的歸屬和溯源是一項優勢,但 ScieNFT 也存在一些問題:

- 購買這些 NFT 的實際價值和用途尚不明確。

- 缺乏有效的市場策展機制,影響了內容質量管理。

C. deScier

來源:deScier

D. deScier

deScier 是一個 去中心化科學期刊平臺。類似于 Elsevier 或 Springer Nature 這樣的傳統出版商,deScier 也托管多個期刊。在 deScier 平臺上,所有論文的版權 100% 歸研究人員所有,并且同行評審 仍是必要流程。

然而,該平臺面臨的主要問題 是:

- 期刊發表論文數量較少。

- 論文上傳速度較慢,影響了內容更新頻率。

5) 數據(Data)

A. Data Lake

Data Lake 的軟件使研究人員能夠整合多種用戶招募渠道,跟蹤其效果,管理數據使用同意,并進行預篩選調查,同時確保用戶對自身數據的控制權。該平臺允許研究人員共享并輕松管理患者數據的使用同意,以便第三方合理合規地訪問數據。

Data Lake 采用 Data Lake Chain,這是一個基于 Arbitrum Orbit 的 L3 網絡,專門用于管理患者數據使用同意。

B. Welshare Health

來源:Welshare Health

在傳統醫學研究中,最大的瓶頸之一是 臨床試驗參與者招募緩慢 以及 患者數量不足。此外,患者的醫療數據雖然具有很高價值,但存在被濫用的風險。Welshare 旨在通過 Web3 技術 解決這些問題。

- 患者 可以安全管理個人醫療數據,并將數據貨幣化 以獲取收入,同時獲得個性化醫療服務。

- 醫學研究人員 能夠更容易訪問多樣化的數據集,從而加速醫學研究。

Welshare 通過一個基于 Base Network 的應用,允許用戶選擇性地提供數據,以賺取應用內獎勵積分,這些積分可以兌換加密貨幣或法幣。

C. Hippocrat

Hippocrat 是一個 去中心化醫療數據協議,允許個人使用區塊鏈和零知識證明(ZKP)技術安全管理其健康數據。其首款產品 HippoDoc 是一款 遠程醫療應用,結合醫學數據庫、人工智能(AI)技術和專業醫護人員支持,為患者提供醫療咨詢。

在整個咨詢過程中,患者數據被安全存儲在區塊鏈上,確保隱私保護和數據安全。

6)DeSci 基礎設施(DeSci Infrastructure)

A. Ceramic

Ceramic 是一個 去中心化事件流協議(Decentralized Event Streaming Protocol),開發者可以利用它創建去中心化數據庫、分布式計算管道、身份驗證數據流等功能。由于其特性,Ceramic 非常適用于 DeSci 項目,使其能夠作為去中心化數據庫 運行:- Ceramic 網絡上的數據可無權限訪問,研究人員可以共享和協作數據,提升科研效率。

- 研究論文、引用和評審等操作 在 Ceramic 網絡 上被表示為 “Ceramic 流”(Ceramic Streams),每個流只能由其創建者賬戶修改,從而確保知識產權(IP)溯源。

- Ceramic 還提供可驗證聲明(Verifiable Claims)基礎設施,允許 DeSci 項目采用其信譽管理系統,增強科研信任機制。

B. bloXberg

bloXberg 是一個 科研專用區塊鏈基礎設施,由德國 馬克斯·普朗克數字圖書館(Max Planck Digital Library) 牽頭建立,合作機構包括瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)、慕尼黑大學(Ludwig Maximilian University of Munich)、哥本哈根 IT 大學(IT University of Copenhagen) 等知名研究機構。bloXberg 旨在推動科學研究流程的創新,其應用領域包括:

- 研究數據管理

- 同行評審(Peer Review)

- 知識產權保護

通過 區塊鏈技術去中心化這些流程,bloXberg 提升了科研的透明度和效率。研究人員可以安全地共享和協作科研數據,確保數據的可信性和不可篡改性。

6、DeSci 真的是萬能解藥嗎?

我們已經探討了現代科學體系的結構性問題,以及 DeSci 如何嘗試解決這些問題。但問題是——DeSci 真的能如加密社區所宣稱的那樣,徹底顛覆科學界并成為核心力量嗎?我并不這么認為。然而,DeSci 確實有潛力在特定領域發揮輔助作用。

1)區塊鏈能解決什么,不能解決什么

區塊鏈不是魔法,它無法解決所有問題。因此,我們需要清楚地區分區塊鏈可以解決和無法解決的問題。A. 科研資助(Funding)

DeSci 在以下幾種資助場景中具備優勢:- 小規模研究資助(Small-scale grants)

- 具有商業化潛力的研究(Research with commercialization potential)

科研資金的規模差異巨大,從 數萬美元到數百萬,甚至上千萬美元 不等。對于大規模研究項目,政府或企業的集中化資助不可避免。然而,小規模研究 通過 DeSci 平臺籌集資金是可行的。

對于小規模研究的科研人員而言,冗長的申請流程和繁瑣的文件工作 是沉重的負擔。在這種情況下,DeSci 資助平臺提供的快速、高效融資方式 具有極大的吸引力。

但話說回來,如果想通過 DeSci 平臺從公眾獲得資金支持,研究項目需要具備合理的商業化前景,例如 專利 或 技術轉讓。只有具備投資回報預期,公眾才有動力資助這些項目。

然而,現代科研的大部分研究并不以商業化為目的,而是服務于國家或企業的技術競爭力。

因此,最適合通過 DeSci 平臺籌集資金的研究領域包括:

- 生物科技(Biotech)

- 醫療健康(Healthcare)

- 制藥(Pharmaceuticals)

目前大多數 DeSci 項目 重點關注這些領域,正是基于這一邏輯。這些行業的研究一旦成功,商業化可能性較高。此外,盡管最終的商業化階段需要巨額資金投入,但研究的初期階段所需資金相對較少,使得 DeSci 平臺成為早期融資的理想選擇。

B. DeSci 能否支持長期研究?

我對 DeSci 是否能真正推動長期研究持懷疑態度。的確,少數研究人員可能會得到出于公益或自愿捐助的長期資助,但這種文化不太可能在整個科研界廣泛傳播。

即便 DeSci 平臺利用區塊鏈,也沒有任何因果關系表明它能支撐長期科研資金。

如果硬要尋找區塊鏈與長期研究之間的聯系,或許可以考慮基于智能合約的“里程碑式資助”,即當研究達到一定階段后,資金才會逐步解鎖。

C. 期刊(Journals)

理論上,DeSci 最有可能帶來創新的領域是學術期刊。 通過 智能合約和Token激勵,DeSci 可能會重構由傳統期刊壟斷的盈利模式,轉而以研究人員為核心。然而,現實中,這一變革將極具挑戰。對于研究人員而言,發表論文是學術生涯最關鍵的因素。在學術界,研究人員的能力主要由他們發表的期刊等級、論文引用次數(Citation Count)和 h 指數(h-index)來衡量。

人類本能依賴權威,這一點從史前時代到現代都未曾改變。例如,一個默默無聞的研究人員若能在 Nature、Science 或 Cell 等頂級期刊發表論文,他可能會一夜成名。

盡管理想情況下,對研究人員的評估應基于“質”而非“量”,但定性評估過于依賴同行推薦,最終導致量化考核不可避免。

正因如此,學術期刊擁有極大的權力。即便它們壟斷了盈利模式,研究人員仍然不得不順從。

如果 DeSci 期刊 想要獲得更大影響力,必須建立權威性。然而,僅憑Token激勵,想要達到傳統期刊百年積累的學術聲譽,幾乎不可能。

盡管 DeSci 可能無法徹底顛覆學術期刊體系,但它確實可以在特定領域發揮作用,例如同行評審(Peer Review)和負面研究結果(Negative Results)。

- 同行評審問題:如前所述,當前的同行評審幾乎沒有激勵機制,導致評審質量和效率低下。

- 提供Token獎勵,可以激勵審稿人提升評審質量,進而提高期刊標準。

- 負面研究結果的發表:當前,學術界鮮少發表負面結果,但如果專門設立 DeSci 期刊用于發表負面研究結果,并結合Token激勵,研究人員將更有動力公開失敗的實驗數據。

- 由于 負面研究期刊的聲譽影響較小,結合 Token激勵,這一模式可能會獲得較好的發展。

D. 合作(Collaboration)

在我看來,區塊鏈不太可能顯著改善現代科學界的激烈競爭。與過去不同,如今的研究人員數量龐大,每一項學術成就都直接影響職業發展,競爭已成為不可避免的現實。期待區塊鏈解決整個科學界的合作問題是不現實的。另一方面,在小型研究群體(如研究型 DAO)內部,區塊鏈可以有效促進合作。

- 在 DAO 體系中,研究人員可以通過Token激勵機制對齊利益,共同實現愿景。

- 研究成果可以通過區塊鏈時間戳(Timestamps)記錄,以確保貢獻得到認可。

我希望未來 不僅在生物科技領域(Biotech),更多學科也能看到研究型 DAO 的增長和活躍度提升。

7、結語:DeSci 需要一個“比特幣時刻”

現代科學界面臨著諸多結構性挑戰,而 DeSci 提供了一種值得關注的解決思路。盡管 DeSci 可能無法徹底顛覆整個科學體系,但它可以逐步吸引那些真正從中受益的研究人員和用戶,實現穩步擴展。最終,我們或許會看到 傳統科學(TradSci)與去中心化科學(DeSci)共存的平衡點。

正如 比特幣最初被視為極客的玩具,如今卻吸引了眾多傳統金融機構入場,我希望 DeSci 也能在長期發展中獲得認可,并迎來它的“比特幣時刻”。

本文鏈接:http://www.zhucexiangganggs.com/kp/du/03/5695.html

來源:https://x.com/100y_eth/status/1895806907375632740