作者:陳威廉 / 來源:白話區塊鏈

前幾天,國內兩個知名錢包品牌撕了起來。源頭是比特派指責 imToken “不要再造假了”。不僅比特派官方出面指責,連不怎么拋頭露面的比特派老板文浩也出來進行了指責。

不過,在 imToken 澄清之后,比特派關于“刷量造假”這個指控道歉了。因為比特派道歉了,所以具體發生了什么事,吃瓜群眾吃完瓜也就散了。不過有意思的是,在比特派義正言辭,厲聲厲色地指責 imToken 刷量造假的時候,很多社群的聲音其實是這樣的:“刷個數據而已,沒必要拿上臺面來說吧?”

其實這也是我當時的心聲,因為在區塊鏈這個行業乃至所有互聯網相關行業里,只要存在對數據有需求的地方,幾乎都有數據造假,也就是大家所謂的“刷數據”。在沒有監管,也沒有什么行業規則的幣圈,“大家都在刷”,甚至已經成了用戶和從業者們的共識。

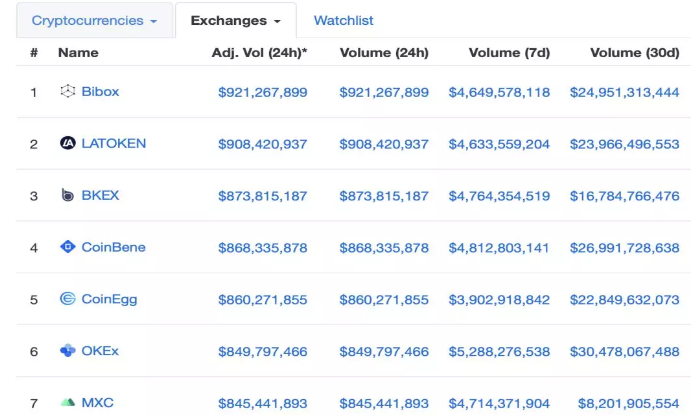

下圖是 CoinMarketCap “校正過的”交易量排名前十交易平臺:

大家覺得有幾家是實至名歸的,沒有刷數據的呢?

前段時間,知名調查機構 Bitwise 有一項研究稱,95% 的比特幣現貨交易量是由不受監管的交易平臺偽造的。而早在去年 12 月份,第三方獨立調查機構區塊鏈透明度研究所 (Blockchain Transparency Institute) 近日發布了一份研究報告,揭示了一系列交易平臺刷量的行為。報告指出,超過 95% 的虛構交易量都來自約 50 家交易平臺,在 CoinMarketCap 中排名前 25 的 BTC 交易對中,80% 都有刷量的嫌疑。

在以前的研究報告中,幣安被 BTI 認證為 “純凈交易平臺”(幾乎沒有刷量),這也符合很多人的預期,因為幣安作為頭部交易平臺,卻“幾乎”不曾在榜單上出現,顯然是沒刷量,但是在后來的報告中,幣安被取消“純凈資格”。因為幣安被查出至少有 10% 的交易量都是刷的,而在研究的 30 個交易對中,大部分都存在刷量行為,其中有些交易對有 75% 的量都是刷的。

除了交易平臺是刷量的重災區之外,區塊鏈世界另一個刷量的重災區,是當年紅極一時的“DApp”。根據 CBInsights 報道,由一家提供基于人工智能的區塊鏈生態安全服務的區塊鏈 APT 黑客組織 AnChain 發布的一項報告顯示:

2019 年第一季度,DApps 生態上由機器人制造了大約 600 萬美元的交易額。這份報告主要是對于 EOS 生態的研究,報告認為有 75% 的交易量都是刷出來的。而且,普遍認為其他公鏈刷量情況只會比 EOS 更加嚴重。

很多人對區塊鏈行業刷量嚴重嘲笑不已,因為區塊鏈的諸多可能性中,“數據上鏈,打破造假”一直是區塊鏈很重要的一個應用。但是區塊鏈行業本身,卻充滿著假數據,無疑令人心生疑惑:區塊鏈真的能解決造假的問題嗎?

答案顯然是肯定的。

首先,區塊鏈的第一個成功的應用--比特幣,就通過完美的機制,避免了垃圾交易。顯然,當數據本身有了成本之后,造假數據和刷數據,就會有幾何倍數的成本上升,那么自然也就會讓造假者要認真考慮,是否值得造假了。

比特幣一筆交易幾塊錢、幾十塊錢的成本,使得比特幣的區塊網絡上幾乎沒有任何垃圾交易,每一筆交易都是正常交易。而刷量泛濫的許多公鏈,交易是零成本的,自然也就免不了充斥著垃圾交易。

所以如果要避免數據造假,讓數據有成本,或許是一個不錯的辦法,至少比特幣的實驗是很成功的。

其次,數據上鏈,對于絕大多數傳統行業和互聯網行業都是很好的造假解決辦法。讓數據有成本、不可篡改并且永遠存在,基本上就能解決數據造假的三大痛點。讓造假變得很難且沒有多大意義,就能讓造假者好好權衡是否要造假了。

最后,區塊鏈帶給許多其他行業的數據透明度上升,也能給造假者帶來恐懼。其實造假存在于各大行業,無非是數據不透明不上鏈,檢驗成本高,才讓造假者日益猖獗嗎?

造假小到給明星刷個榜,給小視頻刷點贊,給微博刷點轉發;大到融資金額虛報,上市情況虛報,財務報表虛報等等,可以說在數據不透明的時代,我們永遠不知道哪些數據是真實的,哪怕是一家淘寶店聲稱的交易額,我們也不知道是不是真實的。

所以這就是區塊鏈的意義,數據敢不敢上鏈?公開、透明、不可篡改。當然,不需要公開給所有人,但是只要是有需要的人,比如普通投資者和普通用戶,都有資格看到不可篡改的鏈上數據,而不是隨意可以修改的服務器數據,我相信這更有意義。

事實上,區塊鏈行業內對幣圈數據造假也已經做了不少的努力,比如之前 CMC 聯合多家交易平臺共同致力于 CMC 的數據透明聯盟 DATA 聯盟。

你怎么看待造區塊鏈行業的造假行為?為什么?