作者: / 來源:

大白導讀:

94監管后,區塊鏈世界出現了更加明顯的兩極分化,一邊慘淡出局,一邊走向財富自由。究其本質,還是認知問題所致。面對新技術新形勢,質疑與擁抱并存。區塊鏈技術帶來的到底是新技術浪潮,還是又一輪高科技泡沫?通過今天這本書的解讀,或許你能獲得答案。

賞析大咖著作,探尋區塊世界。歡迎進入每周的十分鐘讀本書。今天我們要解讀的區塊鏈暢銷書是《區塊鏈:從數字貨幣到信用社會》。這本書全面、翔實、系統地解讀了區塊鏈,以及區塊鏈是如何構筑了信用社會新藍圖。

一、九名早期研究員聯手打造

長鋏,巴比特創始人,科幻作家;韓鋒,清華大學博士生,iCenter導師;楊濤,研究員,博士生導師,社科院金融研究所所長助理;達鴻飛,小蟻創始人;潘志彪,比特大陸技術負責人,前幣付寶CTO;史宇航,上海交通大學凱原法學院博士;海濱,布比公司技術專家,博士;申屠青春,深圳銀鏈科技CEO,博士;陶榮祺,上海國際金融研究中心特約研究員,巴比特專欄作家。

二、揭秘三段進化史

01. 貨幣進化史

02. 合約進化史

03.區塊鏈進化史

01

貨幣進化史

從歷史發展的趨勢來看,貨幣是從物物交換中逐漸衍化而來,它的發展經歷了四個階段:實物貨幣、 金屬貨幣、 代用貨幣、 信用貨幣。

每一次人類貨幣形態的變化革新,都表明了人類文明的不斷迭代發展。它可以被看成是人類文明發展各階段的里程碑。

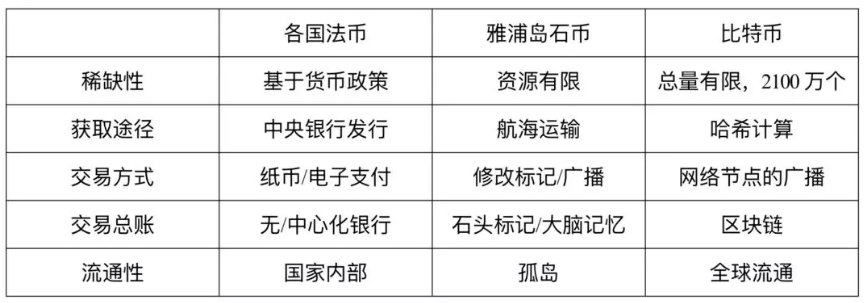

書中為我們詳細對比了各國法幣、人類原始時代使用的雅浦島石幣以及比特幣:

從這個表格中,我們可以看出,貨幣的本質其實是一種記賬方式。而區塊鏈技術是以點對點的方式運行一個分布式電子共享賬本,參與者通過非對稱加密的公私鑰執行交易,降低了交易的復雜性和服務成本,而且幾乎不存在單點故障。

區塊鏈多中心化、不可篡改、透明性、開放性、自治性和匿名性等天然優勢使得電子支付、電子貨幣給社會帶來更高的效率和更低的成本。

總而言之,按照貨幣發展趨勢和技術發展速度來說,無現金社會是未來社會發展的必然趨勢。

基于區塊鏈的電子貨幣有兩種發展方向:第一種,是新型的電子貨幣,可以利用加密技術實現獨立于中央銀行之外,按照特定協議,發行和驗證支付有效性。第二種,則是對現有電子貨幣典型模式的進一步優化,既引入包括賦予貨幣智能合約之類的新技術支持,又保持央行對貨幣運行的適度控制力。

簡單來說,第一種是另起爐灶,第二種是改良改進。至于哪種方向更好,可能需要時間給出答案。

合約進化史

02

1993年,計算機科學家、加密大師尼克·薩博提出“智能合約”的概念,1994年他發表的《智能合約》(Smart contracts)是智能合約的開山之作。那么,他是如何發明智能合約的呢?

他是根據售貨機的靈感,提出了“智能合約”的概念。這情景很類似于牛頓被樹上掉下來的“上帝的蘋果”砸中,于是茅塞頓開,發現了牛頓運動定律。在信息技術時代,他偶然被自動售貨機“砸中”,從而創造了可能改變人類歷史的“智能合約”。自動售貨機的設計原理就是使破壞售貨機的代價遠遠高于售貨機錢箱里的錢。同理,“智能合約”其實也是利用相似的原理,使違約成本遠遠高于違約所獲收益。其本質就是在個人、機構、財產三者之間建立聯系,達成共識,且形成一個自動執行合約的觸發系統。

尼克·薩博如此定義“智能合約”:

智能合約超越了自動售貨機中嵌入各種有價屬性的范疇,通過數字方式控制合約。智能合約涉及具有動態性、頻繁主動執行屬性的財產,且提供更好的觀察和驗證點,其中主動積極的措施必須絲毫不差。

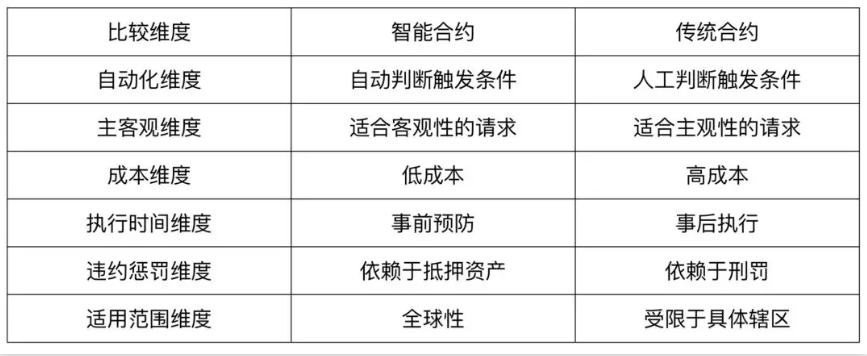

書中提供了一個對比表格,讓我們能夠清晰地看出智能合約和傳統合約的區別:

從表中可知,智能合約有著卓越的優勢。基于區塊鏈的智能合約包括事務處理和保存的機制,以及一個完備的狀態機,用于接受和處理各種智能合約,而且事務的保存和狀態處理都在區塊鏈上完成。智能合約的出現,一方面降低了簽訂與執行合約的成本;另一方面,也提升了合約的可信度和執行效力。

當然,智能合約+區塊鏈還存在不少問題。在安全性方面,由于區塊鏈有著不可篡改性,這就意味著,哪怕智能合約出錯了,也沒有修改的機會;在私密性方面,由于區塊鏈透明公開的特性,所以智能合約的私密性就有可能受到侵犯。同時,如何處理意外情景下的合約執行,也是當前人們使用智能合約面臨的問題。

雖然,智能合約現階段仍存在一些問題。但是,書中也明確指出“智能合約是區塊鏈最重要的特性之一,是區塊鏈能夠被稱為顛覆性技術的主要原因,是可編程貨幣與可編程金融的技術基礎,是真正的全球經濟的基本構件”。

03

區塊鏈進化史

從經濟學角度觀察區塊鏈,會發現它的誕生肇始于互聯網社區之中。

區塊鏈的發展之路,是在自身升級和優化方面遇到多種力量的博弈和制衡中發展起來的。

區塊鏈之所以有著曲折復雜的發展道路,表面上是由于開源、去中心化理念的突然爆發,究其深層原因是自由競爭和市場。

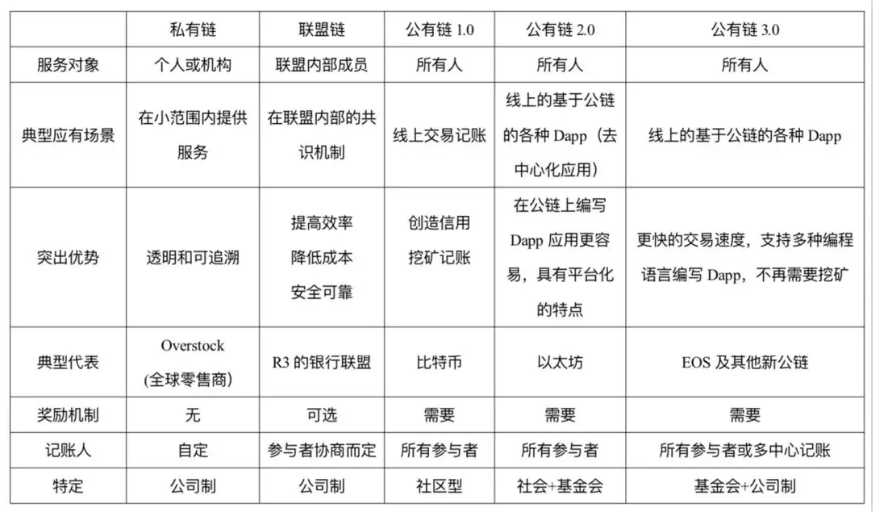

而區塊鏈經過近幾年的發展,其概念覆蓋了賬簿、貨幣、數字資產到智能合約等多個方面。這種不斷開花、結果、進化的循環過程。如下圖(來源于《區塊鏈領導干部讀本》)所示:

社區是比特幣的誕生地,比起自由而松散的社區形式,最近幾年誕生的區塊鏈公司形式更為規范和專業,自然也具備了強烈的盈利目的。

區塊鏈公司進入市場后,出現了兩種截然相反的論調:在用戶看來,區塊鏈是免費的,低成本的;而在區塊鏈的設計者和投資者看來,區塊鏈需要投入的成本很高。

這是因為在區塊鏈的設計里,不論是PoW還是PoS,都需要付出相應的資源以換取整個系統的穩定運行。這樣的設計原理,就使得區塊鏈系統的平穩運行形成了一個閉環,這在學術上稱之為“納什均衡”。

“納什均衡”有一個很突出的特征,就是信念和選擇的一致性,即預測的自我實現特征。簡單來說,如果所有人都認為一個結果會出現,那么這個結果就一定會出現。

對于區塊鏈網絡的運轉,如果只是依賴價格投機的需求實現區塊鏈運行的“納什均衡”,使其像永動機一樣穩定運行是不現實的。

區塊鏈系統的穩定運行還需要滿足用戶的真正需求,從而激發更多用戶的積極參與和正面推動,其網絡系統才會運轉得越來越好。

結語

“傳統金融的信用建立在鋼筋水泥的大廈上。但未來的信用是建立在區塊鏈的數據上。”

隨著區塊鏈技術日漸滲透到我們生活的方方面面,人類社會也會逐漸完成從信息互聯網向價值互聯網的過渡。

讓我們一起期待未來區塊鏈技術建筑起來的信用大廈吧!