Rollup和L2應注重改善用戶體驗,而不是僅成為L2,產品應著眼于解決實際問題。

作者:Jon Charbonneau

近日,Rollup、L2和L1之間的關系一直在網絡熱議。有人認為,,只有成為以太坊或其他主流L1的L2才能獲得用戶和應用,但也有人提出其他看法。本文將詳細討論其具體的對比分析:

-L1與L2

-Rollup與集成

-特定App與通用App

我們需要更好地了解何時該構建何種架構。否則,我們將繼續看到雜亂無章的基礎設施,用戶也無法理解或與之進行有效互動。

正如Eclipse在即將推出的主網發布前的介紹帖中所指出的:

當前存在一種誤解的二元對立,即模塊化 Rollup 視角與擁有單一鏈的巨大規模、并行執行和共享狀態能力之間的對立。人們常常將“模塊化”與“應用特定”混淆,導致誤解 Rollup 會帶來鏈的碎片化和低吞吐量。我們對這種觀念提出了質疑。

Rollup 和 L2 并不意味著糟糕的用戶體驗,碎片化的 Rollup 和 L2 才造成糟糕的用戶體驗。正確設計的 Rollup 和 L2 應該能提升用戶體驗。

1、Rollups vs. 集成

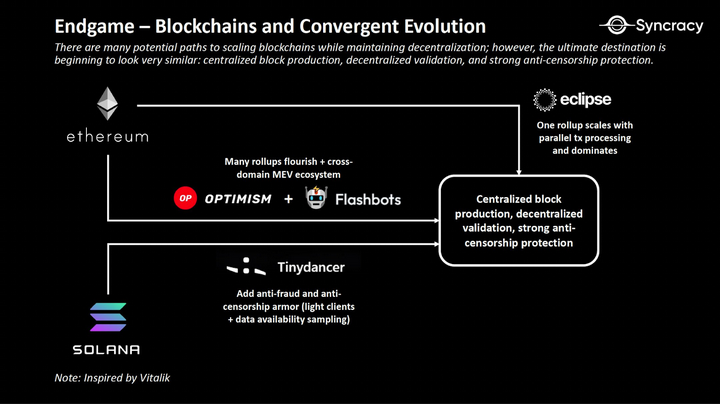

所有鏈最終可以采用最佳技術(例如 DAS + ZK),如果證明其有用的話。正如在我上一份報告《Rollups是否繼承了安全性?》中討論的那樣,那時我們留下的區別大致如下:“Rollups”即“模塊化” - 構建邏輯上獨立的鏈,將數據發布到它們的宿主鏈(DA 層)。它們重用宿主鏈的共識。 “Integrated”即“單體化” - 將所有內容集成到一個具有自己共識的協議中。不要將數據發布到單獨的宿主鏈。(即使 DA 層和執行層在某種意義上是共享協議的邏輯上獨立的部分) Solana 和 Eclipse 代表了平行的路徑,正如 Syncracy 的 Solana 論文中所顯示的那樣:

正如我最近和Hasu在Uncommon Core節目中討論的,這兩種方法都具有長期價值。

Solana采用了一種方法,將所有內容捆綁到單一共識中,以追求極小的延遲(目前平均為 400-500 毫秒,未來希望達到 200 毫秒),同時保持著龐大的驗證者集合(約 2,000 個)。這是一項驚人的成就,但是這兩個目標(最大去中心化和最小延遲)在本質上存在著緊張關系。在追求最大速度和吞吐量時,保持共識集的穩定性是極具挑戰性的,而 TowerBFT 尚未有正式的安全或活性分析,其在歷史證明模型中的作用也尚不明確。另外,低延遲系統的經濟模式也增加了集中化的激勵因素。

相比之下,Eclipse 采用了一種分解共識的方法。Rollups 可以在受控環境中通過一小部分序列器集合(甚至單個運營者)進行操作,以提高可靠性、進一步降低延遲,并在 Web2 產品中帶來加密貨幣的優勢。這類似于在 Solana 上使用持久性 nonce 部署支付應用 Code,追求即時和可靠支付的做法。除了接近即時延遲的出色用戶體驗之外,對于高價值的低延遲金融應用來說,進一步壓縮時間也是必要的。

Rollups 可以將數據發布到另一個去中心化的共識集中,以更長時間尺度進行更強大的驗證。例如,Celestia 具有 15 秒的區塊時間和單個區塊的最終性,與 Solana 的確認時間(約 400 毫秒)相比,在 32 個時間段(約 12.8 秒)后達到最終性,并沒有太大差異。

在實時驗證者集合的屬性(例如,Solana 的驗證者數量遠遠多于 Rollups 的序列器)與提供的保證之間存在著權衡。合適的承諾水平和時間尺度構成了一個光譜。尚有一些工程問題尚未解決,最佳適用情況可能因用例而異。成本也是關鍵因素,因此像 Celestia(Eclipse 使用的)這樣可擴展的 DA 層將是必要的。

Eclipse 不會取代 Solana。它們各有所長,追求不同的市場。Solana 仍然是 SVM 開發的核心,將會有許多新應用在其上部署。但很明顯,從長遠來看,SVM 不會只有一個鏈(Pyth 已經是一個例子)。未來并不是單一鏈,而是 SVM 技術的驚人發展。Eclipse 正在成為將其導入 L2 的趨勢開端,其他項目可能也會效仿。

2、L1 vs. L2

在這里,我用L1和L2這些術語更通俗地包括了Rollups、validiums等。Vitalik在《不同類型的第二層》提到,雙向驗證橋幾乎可以把鏈變成validium。除此之外,還需要社會承諾:如果以太坊出現異常導致橋梁失效,另一條鏈會硬分叉作出回應。

區分L1和L2的關鍵是它們處理分叉的方式。比如,validium如果其L1回滾一個區塊,會回滾;如果底層硬分叉了,它也會進行硬分叉。要升級L2,必須在L1上有一種L2治理,作為橋接合約。

為什么會選擇這種方法呢?一個鏈把分叉選擇權交給底層的L1,在那里建立橋梁,這是否有意義呢?

雖然人們普遍認為以太坊贏得了L1之爭,所有競爭者現在都希望成為L2,但以太坊的L2并非適合所有鏈的最佳解決方案。

以太坊的L2被認為是構建鏈最安全和可擴展的方式。然而,安全性經常被誤解。僅僅將證明發布到以太坊,并委托分叉選擇規則,并不能讓鏈變得非常安全。

認為所有鏈必須部署為以太坊L2以確保安全通常是不正確的。實際上,L2的主要好處在于能夠利用以太坊的網絡效應。這是一種市場策略。

在加密領域,爭奪注意力很重要。L2通常可以獲得最關鍵的開發者、用戶和媒體的關注。曾經成為L2就足以獲得這種關注。

然而,成為L2所獲得的關注正在減弱。現在,實施中和即將推出的以太坊L2項目名單已經變得過于龐大,任何個人都難以跟蹤。轉向L2的鏈不再像最初的先行者(例如Optimism和Arbitrum)那樣獲得關注的提升。甚至那些期待已久的zkEVM項目也在努力吸引用戶、應用程序和價值。

因此,單純成為L2不再保證吸引所有人的關注。然而,如果您能以其他方式吸引關注,它仍然可以與獨立鏈相比提供產品優勢。例如,將金字塔式計劃轉變為方形可能會吸引約7億美元投入到一個沒有L2的多簽名賬戶。或者,您可以建立以太坊的第一個SVM L2。

假設您擁有一個備受關注的產品,現在讓我們考慮成為L2如何幫助一條鏈吸引以太坊的用戶群體并提供更好的產品體驗。它主要通過以有利方式利用以太坊原生資產(例如ETH),例如通過具有吸引人的安全性和/或用戶體驗的橋梁,來實現這一點。

這個價值在很大程度上取決于兩個核心假設:

1)現有的以太坊資產對于特定用例至關重要(例如 DeFi 對 ETH 的依賴)。

如果您的APP強烈依賴于以太坊生態系統的資產,采用 L2 架構可能很有價值。但如果您對以太坊資產不感興趣,那成為以太坊 L2 就不那么重要了。如今,以太坊為基礎的資產在加密領域中至關重要,因此在這個市場上有很大的需求。

在行業層面,關鍵問題是加密貨幣未來的新狀態將是什么?

如果未來的狀態與當前的以太坊狀態逐漸脫鉤(例如,獨特的新狀態、RWA 等),那么 L2 的吸引力可能會減弱。 如果未來的狀態仍然與當前的以太坊狀態高度相關(例如,ETH 交易),那么 L2 可能會發揮重要作用。 前一種情況認為我們只是看到了加密貨幣發展的冰山一角,不應過度強調當前情況。而后一種情況認為加密貨幣的發展和應用將受到當前狀態的影響。

兩種觀點都有一定道理,但我認為對行業長期前景持樂觀態度更傾向于前者。未來將會有許多新的獨特狀態,我們甚至無法預料這些狀態與現有狀態的關聯。與預期的未來狀態相比,當前的加密貨幣狀態只是一小部分。

舉例來說,以太坊所謂的“結算保證”對于真實世界資產(如穩定幣 USDC 或通證化的國庫券)意義不大。它們只有在發行者(例如 Circle)認定時才被“結算”。

在這種情況下,作為以太坊 L2 的吸引力可能在應用中會減弱。基于 USDC 的新支付應用不關心是否是以太坊 L2,他們只需最經濟、最快速、最可靠的基礎設施,以提供用戶最佳的產品體驗。

Solana 以往在創建新狀態方面曾面臨挑戰,不過顯然我們看到這種趨勢正在改變。很多知名的 DeFi 和基礎設施項目正在 Solana 上推出Token,并有更多項目即將加入。這正推動著 Solana 的發展。

2)第二個假設是,對于特定情況下,選擇以太坊與L2的橋接優于以太坊與L1的橋接(例如,出于安全性或用戶體驗原因)。

假設我們確實滿足了第一個假設(即您的應用程序非常依賴以太坊原生資產),接下來要問的是,相比于單獨的 L1,L2 是否能更優雅地展示這些資產。比如說,一個用戶持有一些 ETH,想要交換成 USDC。他應該怎么做?

盡管橋梁的安全性常被認為是動機,但據可得的信息來看,這個論點似乎并不十分有力。許多主要的 Rollup 橋梁甚至沒有證明,有些只允許特定證明、有多重簽名控制的升級,甚至有些根本就沒有 L2。

與傳統的共識驗證橋梁(如 IBC)相比,實際上在這樣的情況下,從未發生過重大的驗證器集體失敗。橋梁故障通常是由于黑客攻擊或者被篡改的橋梁多簽名(L2同樣容易受到影響)。

盡管在這里對安全性的改進不太讓我信服,但在我看來,對以太坊用戶和資產的便捷訪問是當前 L2 橋梁的主要優勢。諸如 Base、Optimism 和 Arbitrum 這樣的 Rollup 更像是對以太坊的延伸。用戶保持著相同的錢包和地址,本地的 gas Token是 ETH 的唯一標準版本,ETH 在 DeFi 領域占主導地位,例如所有的交易對,社交應用以 ETH 定價 NFT 并以 ETH 支付創作者(例如 friend.tech),存入 L2 的資金是瞬時的(因為它們將一同進行重新排序),等等。

用戶無法期望去思考使用哪個橋梁,分析各種安全假設,獲取多種可用的封裝Token,獲取鏈上的本地Token用于 gas 等。他們只是想要跨越他們的 ETH,到達另一端拿到 ETH,并繼續像使用以太坊或任何其他 L2 一樣使用該 L2。這也是為什么 Eclipse 將使用 ETH 作為他們的本地 gas Token。強制使用新的 gas Token會對用戶體驗造成負面影響。

那么,Solana為何不能提供與以太坊L2相同的優勢?實際上,這更像是一個工程問題,而不是根本性的限制。隨著時間推移,這個問題會變得更容易解決。至于GasToken以及其他與不使用以太坊虛擬機(EVM)相關的用戶體驗挑戰,這些并非是區分L1與L2的本質差異所在。

- gasToken:可將gas支付抽象化,讓用戶自由選擇支付方式。

- 橋接:隨著時間推移,橋接方案將趨向更穩定標準化,減少用戶困惑和流動性碎片化。

- 錢包:MetaMask的新功能Snaps擴展了對非EVM鏈的支持,通過第三方集成如Drift或Solflare的MetaMask Snaps。

- 開發者體驗:語言壁壘逐漸消除。Solang、Neon等項目可幫助Solidity開發者在Solana上編程,而Stylus等則助力Rust開發者在Arbitrum上。

將來,若用戶渴望以太坊特性又需Solana速度及規模,則以太坊或許在Solana DeFi扮演角色。但持有以太坊原生資產的用戶可能會因種種原因選擇繼續在以太坊L2上操作,只要有相應的可擴展L2方案。

3、特定型App vs. 通用型App

無論鏈是 L1 還是 L2,都明顯需要通過擴展執行來提高單鏈吞吐量。Rollup 不應意味著碎片化。將許多同質鏈統一到一個有狀態的共享序列管理器下,從擴展的角度來看,就像是一個并行化的鏈,但在用戶體驗方面更具挑戰性。

不管是 L1 還是 L2,部署特定應用的 Rollup 經常被引用為“專用區塊空間”。然而,這種誤解主要源于單線程的 EVM 全局費用市場的不必要限制。一個并行化的 SVM 具有本地費用市場,大大減少了對應用鏈的需求。在共享基礎設施上托管更多應用,降低了開發者和用戶的復雜性。在多鏈世界中的跨鏈用戶體驗和開發者復雜性是被低估的生存風險。

這并不意味著最終只會有一個鏈。我看到四種理由來部署自己的鏈:

- 1)可擴展性和專用區塊空間 這個理由通常并不令人信服。一個 NFT 的鑄造不應該關閉鏈的其他功能,而答案通常也不是再創建一條鏈。這可以通過具有本地費用市場的并行化 VM 來緩解。但如果整個網絡的帶寬受限,本地費用市場也無法解決,那么就需要另一條鏈。

- 2)主權加密貨幣治理仍相當薄弱,擁有自己的鏈進行分叉可能是一種協調機制,盡管這是極為罕見的情況。

- 3)可定制性 在某些應用中,共識級別的定制可能是有價值的,但這些案例目前是極少的。幾乎所有新的 Rollup 仍然只是新Token的普通 EVM fork。

- 4)價值捕獲在共享基礎設施上內部化價值可能更具挑戰性,應用鏈可以更容易地將價值分配給負責的應用程序。

如今啟動應用鏈的主要動機往往是為了提升項目敘事或Token實用性。熊市下行和相應的應用增長不足激發了對過于復雜架構的開發和資金支持,導致新項目需要解決自身復雜性問題。

在當今啟動自己的鏈會帶來痛苦且不必要的權衡(復雜性、成本、較差的用戶體驗、流動性碎片化等),大多數應用無法為漸進式優勢辯護。使得這種用戶體驗具有競爭力所需的基礎設施似乎仍然遙遠。這并不是說永遠不應該存在應用鏈(當然是存在的)。相反,我們在敘事作為行業方向上過度投入,當前朝著重新捆綁的趨勢顯然是有益的,鑒于當前的狀態。

4、總結

Solana近幾個月來確實獲得了很大的勢頭。這次急劇調整在很大程度上是對多鏈用戶體驗當前狀態的認可。它是去中心化且體驗不好的。使用Solana應用的用戶體驗簡直令人難以置信,流暢又快速。Rollups和L2s因用戶體驗而聲名狼藉,但真正的問題在于碎片化。我們將rollups和L2s與水平碎片化聯系在一起,因為在實踐中,大多數都是直接復制了現成的EVM,并使用受限的數據可用性帶寬。結果導致使用起來昂貴且笨重。

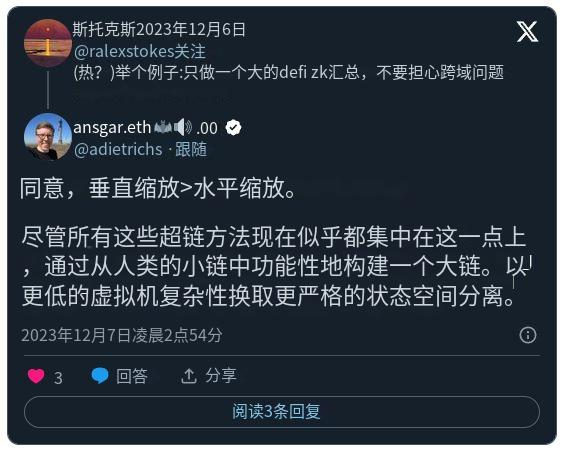

然而,這并不是根本性的問題。通過在可擴展的數據可用性層上使用強大的虛擬機進行垂直擴展,可以解決這些用戶體驗和成本問題。對于L1和L2來說,重新捆綁整個技術堆棧在一定程度上很可能會發生。如果正確使用,L2和rollups應該能夠改善用戶體驗。這應該是它們真正的賣點。

這兩種方法都有其優點。在構建下一個L1、L2、L3之前,我們只需要更好地首先問自己,“這個產品試圖解決什么市場問題?”和“這種架構如何滿足我的需求?”

本文鏈接:http://www.zhucexiangganggs.com/kp/du/12/4889.html

來源:https://dba.xyz/l1s-vs-l2s-rollups-vs-integrated-general-purpose-vs-app-specific/